Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

Мир теорий в эпоху «охвата»

1. Мир теорий

1.1. «Личные знания» и репликация теорий

Социальный мир можно рассматривать как множество теорий, произведенных

и усвоенных взаимодействующими людьми[2]. Теории представляют собой типизированные схемы мышления/суждения/действия для решения типизированных задач в типизированных ситуациях. Совокупность усвоенных индивидом теорий образует «личное знание», которое носит субъективный характер.

Однако теория Х из состава «личного знания» индивида может быть объективирована в виде порождаемых ею суждений/действий, предназначенных для

других индивидов.

В реальных коммуникациях адресант (отправитель) суждений/действий предполагает, что адресат (получатель) сумеет понять, что означают его суждения/действия, так как теория Х присутствует и в его «личном знании»[3]. Только в этом случае

действия участников коммуникации могут быть скоординированными. На самом

деле адресат может ошибочно предполагать, что адресант исходит из теории Y, а не

из теории Х. В этом случае его ответные суждения/действия будут неадекватны,

в чем ему придется так или иначе убедиться. Если адресант хочет быть понятым,

то он должен обеспечить такую объективацию теории Х, чтобы адресат сумел сконструировать ее в своем «личном знании», т. е. должна произойти репликация[4] (создание похожего экземпляра) теории Х в «личном знании» адресата.

Имея в виду мириады коммуникаций, происходящих между людьми[5], можно

говорить о том, что «личные знания» людей — это среда, в которой рождаются, реплицируются, видоизменяются (мутируют) и исчезают теории. В ходе процессов репликации происходит преобразование теорий из субъективной формы в доступную другим людям объективную форму — текст, состоящий из некоторых знаков, нанесенных на доступный для восприятия материальный носитель. Адресаты

производят обратное (возможно, неточное) преобразование текста в субъективную форму — таким образом, происходит «круговорот теорий в природе»[6].

1.2. Социальные институты как теории

Для любого проекта с участием многих людей необходимо оснащение «личных

знаний» участников «экземплярами» теории этого проекта, чтобы каждый участник знал «свое место и свой маневр» в совместной деятельности. Это означает,

что в теории проекта должны быть определены необходимые для проекта функциональные роли с «прописанными» для них ролевыми теориями (что и как должны думать и делать исполнители роли), зафиксированы статусы ролевых позиций

(кто кому подчиняется), определены механизмы контроля и санкций за нарушения норм и правил ролевого и статусного поведения, наконец, нужен компонент,

задающий высшие смыслы проекта, его ценности. Что же касается участников, то

они должны интернализовать теорию проекта, то есть усвоить отвечающие их

статусам части теории проекта, а иногда и маркировать в своих «личных знаниях»

теорию проекта как «несомненную», «высоко значимую», «обязательную к исполнению» — словом, как догму.

Проект бывает успешным и долговечным, если у него «сильная» теория, способная стать догмой, четко определить рамки деятельности и взаимодействия

участников, мобилизовать их, обеспечить их солидарность. Для проекта с «сильной» теорией контингент его участников вообще-то безразличен: догма управляет ими, а они, руководствуясь догмой, хранят ее и передают, готовят себе смену,

заботятся о превращении ее в традицию, придают ей исторический и даже сакральный смысл. Участники проекта, интернализовавшие его теорию, действуют

по ее ролевым «прописям» ей «во благо»: усиливают ее, адаптируют, развивают,

защищают, а также принуждают к этому других участников и контролируют их.

По описанной схеме возникают, существуют и исчезают многочисленные социальные институты, которые есть не что иное, как «сильные» теории, организующие те или иные виды проектов, рекрутирующие для своей реализации исполнителей и трансформирующие «под себя» их «личные знания». Догма института,

интернализованная в «личных знаниях» ее адептов, направляет их ментальную,

вербальную, мышечную и прочие виды активности на конструирование суждений/действий для пользы и во имя института, а также против носителей других

теорий, т. е. против других институтов.

Столкновение, конфликт, война только внешне происходят между людьми, но за кулисами зримых коллизий всегда стоят противоборствующие

институты.

1.3. «Сильные» и «слабые» теории

Наблюдая за участниками коммуникаций, можно распознать характер взаимодействия укорененных и воспринимаемых теорий — «благосклонный» или, напротив, конфликтный «прием» новой теории со стороны «личного знания» индивида. То, насколько тяжело переубедить сторонника теории Х в пользу теории Y, есть показатель «силы» теории Х – т. е. глубина ее внедренности в «личное

знание», степень захваченности ею, или просто «захват». В этом смысле теория

божественного происхождения главы тоталитарной секты — весьма «сильная»

теория, так как чрезвычайно сложно заставить ее адептов признать, что их

вождь — обыкновенный смертный.

«Сила» теории Х проявляется не только в степени приверженности ее

сторонников, но и в их числе. Это второй показатель «силы» теории —

«охват». Чем большего «охвата» достигла теория, тем труднее потеснить ее

в социальном мире (вспомним многочисленные недавние или полузабытые

поветрия — от питания «по доктору Волкову» и гербалайфа до бега трусцой

и «хула-хупа»).

2. Экспансия и эволюция теорий

2.1. Борьба за приверженцев

Люди, глубоко «захваченные» теорией, стремятся передать теорию другим людям,

убедить их интернализовать эту теорию и тоже стать ее адептами. Теории борются

за «захват» и «охват» самыми разными методами. В их числе — апелляция к образцам практической полезности суждений/действий на основе теории Х, агитация

в ее пользу, сопровождаемая специальными приемами индоктринации — внедрения аргументов в «личные знания» с преодолением ментального сопротивления[7],

методы давления и репрессивного принуждения и т. д. Принятие или отторжение

навязываемых теорий — сложный процесс взаимодействия уже сложившегося

«личного знания» и поступающих «предложений» модифицировать его, включить

в него новые теории, изменить или удалить старые. К факторам, влияющим на

этот процесс, безусловно, относятся личностные особенности индивида, в том

числе его склонность к конформизму. Важную роль играют уже состоявшиеся «захваты» теми или иными теориями, особенно воспринятыми в ходе первичной социализации и постулированными на разных биографических этапах обычаями,

верованиями, канонами, привычками. Имеет также значение убедительность

аргументов, обосновывающих новую теорию. Но чаще всего наиболее значимыми

для изменения «личного знания» оказываются социальные факторы — когда

индивид в силу жизненных обстоятельств подпадает под власть норм, правил и законов некоторого социального института. В таких ситуациях институциональная

принуждающая сила может делать «предложения, от которых невозможно отказаться», требуя существенным образом трансформировать «личное знание»[8].

Одна из форм воздействия на реципиента — вовлечение — основана на феномене

присоединения индивида к теориям, разделяемым другими людьми, на желании

стать такими, как они. Воздействие других людей, «поселившихся» в воображении

индивида, т. е. рефлексии типа «Я думаю о том, что думают обо мне другие», известно давно, — его сформулировал, например, Джон Локк (1632–1704) в своем «законе

доброго имени»[9]. Суть его состоит в том, что каждый индивид находится в фокусе

внимания своего социального окружения, которое формирует некоторые оценочные

суждения о нем, судит его с точки зрения принятых в этом социуме норм и правил.

И каждый индивид, всегда связанный со своим окружением и зависимый от него,

озабочен тем, каковы эти суждения, и учитывает их, даже если они не высказаны,

а звучат только в его воображении. В своем поведении он учитывает, что говорят и,

как ему кажется, думают о нем, и, в то же время, он сам тоже участвует в этом беско

03-12-text28 10/8/03 14:09 Page 34

нечном процессе взаимооценок. Поэтому, чтобы не быть «белой вороной» и не получить низкие оценки от других, он сам должен судить других, исходя из тех же критериев, что и они, следовательно, он пытается отрефлексировать «личные знания» других в целом, а не только их теории о нем самом. Это расширение «закона доброго

имени» до «закона мнений» описал Дэвид Юм (1711–1776)[10]. А в ХХ веке основоположник символического интеракционизма Джордж Мид (1863–1931) дал этому феномену название — «обобщенный другой» — и указал истоки его возникновения

в процессах освоения ребенком правил и норм социальной жизни с помощью своих

первых наставников — «значимых других»[11]. В дальнейшем «обобщенный другой»

постоянно уточняется и трансформируется за счет постоянного внимания индивида

к мнениям других. Знаменитая современная немецкая исследовательница Элизабет

Ноэль-Нойман обозначает эту особую чуткость к чужому мнению метафорой «социальная кожа» и говорит о «квазистатистическом органе», с помощью которого каждый человек ведет сбор «статистики мнений» из всех доступных ему источников,

будь то общение, книги, пресса, телевизор и т. д. Она объясняет этот феномен инстинктивным стремлением человека избегать социальной изоляции и потому присоединяться к тем мнениям, которые, как ему кажется («по данным» субъективной статистики), имеют широкий «охват»[12].

2.3. Давление стимулов и санкций

Другая форма принуждения реципиента к принятию теории — давление — основана на воздействии поощряющих стимулов и карающих санкций. Любой социальный институт применяет более или менее жесткое давление для удержания

своих участников и расширения их круга. В данном контексте особенно интересен институт науки — главный производитель и поставщик теорий в современном мире. На его примере можно увидеть основные элементы механизма стимулов и санкций.

Базовая теория — догма — института науки движет участниками этого института (учеными) и предопределяет их деятельность, основная декларированная

цель которой — критически анализировать существующие научные теории, выявлять (умозрительно, эмпирически, экспериментально) их недостатки и ошибки, конструировать новые, более совершенные теории и, следовательно, двигаться «от незнания к знанию», что обозначается обычно как путь прогресса. Важная

часть догмы института науки — это своего рода кодекс, которому должен быть верен ученый. Он предусматривает весьма значимые жизненные стимулы для тех,

кто верен науке и ведет успешную научную работу, и весьма жесткие санкции для

тех, кто нарушает нормы и правила, принятые в научном сообществе.

Институт науки уделяет огромное внимание экспликации базовой догмы:

этим занимается отдельный субинститут — философия науки, разрабатывающая

научную теорию научной работы над научными теориями. Самой яркой на сегодняшний день из таких теорий является эволюционная эпистемология великого

мыслителя XX века Карла Поппера (1902–1994). Ее суть состоит в том, что теории — этот продукт человеческого разума — служат для того, чтобы решать проблемы, а происходит это следующим образом. Для решения проблемы P1 (например, надо объяснить результаты эксперимента), делаются попытки применить

пробные теории (TT — tentative theories). По ходу дела их приходится критиковать, уточнять, расширять, словом, улучшать (EE — error elimination), и одна

из них оказывается лучше других (дает лучшее объяснение, побеждает). Она принимается за последнее достижение, но и порождает новую проблему P2 (например, подсказывает новый эксперимент, но не может его объяснить), и процесс

продолжается. Таким образом, главный тезис схемы Поппера P1 — TT — EE — P2

состоит в том, что истинность любой теории — состояние временное до тех пор,

пока направленная на нее критика не обнаружит в ней ошибки, слабости, провалы в решении проблемы P1 (это называется опровержением), что стимулирует

либо улучшение теории, либо ее замену. Итак, в мире научных теорий происходит дарвиновский эволюционный процесс: выживают более совершенные теории[13]. Через преемственность научных теорий наука и движется по пути «от незнанию к знанию» — недаром Ньютон говорил, что стоял на плечах гигантов.

Хрестоматийный пример такой эволюции: цепочка последовательно опровергнутых астрономических теорий — от Птолемея через Коперника, Кеплера, Галилея, Ньютона к Эйнштейну, чья теория (пока) признается лучшей.

Но реальная деятельность участников института науки направлена отнюдь не

только — и даже не в первую очередь — на прогресс научных теорий в духе Поппера. Этот институт устроен так, что ученые объединяются в группировки (более

почтительное название — научные школы), каждая из которых привержена какой-то научной теории, а также выработанным в группировке методам и приемам ее обоснования. Томас Кун (1922–1996) в своей знаменитой книге (1962) такие группировки и объединяющие их теории назвал парадигмами[14], а в 1969 году

ввел еще и очень точный синоним — дисциплинарная матрица[15], имея в виду то обстоятельство, что парадигмы существуют внутри научных дисциплин, и подчеркивая, что они заключают в себя не только правила и шаблоны научного

мышления, но и предписания и образцы для участников парадигмы, ее внутренний кодекс. Так что научные школы представляют собой субинституты внутри

института науки, а любой ученый находится под давлением двух кодексов: общенаучного и своей парадигмы.

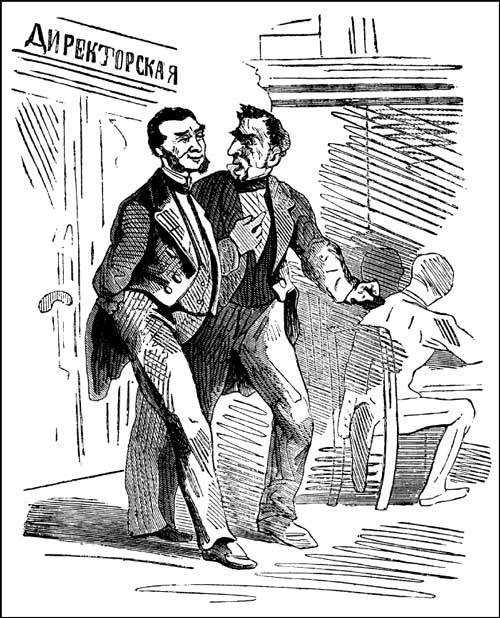

Общенаучные институциональные нормы определяют биографию ученого

как восхождение по четко очерченной лестнице статусов — от аспиранта до академика и, параллельно, от младшего научного сотрудника до директора института, а смысл деятельности ученого декларируют как «движение к истине» и «служение науке». Но реальный критерий успеха и, соответственно, основной

смысловой стимул, движущий ученым, — это достижение признания[16] в своей парадигме. Пройденные ступеньки на лестницах статусов — это показатели объема

завоеванного признания. Ученый работает над тем, чтобы защищать свою парадигму как научными, так и далекими от науки методами. А уполномоченные —

уже достигшие соответствующих статусов — участники его группировки оценивают его заслуги, дают санкции на повышение его статуса и легитимизируют свои

решения через ритуалы, освященные традицией. Например, присвоение ученой

степени как апофеоз ритуала защиты диссертации, назначение на руководящую

должность («дали лабораторию»), предоставление кресла в ученом совете и т. п.

Парадигмы конкурируют, более или менее ожесточенно борются между собой и иногда ниспровергают друг друга, что означает не только признание победившей теории и вознаграждение ее приверженцев, но и жизненное крушение

приверженцев проигравшей теории. Каждый ученый должен принимать участие

в конкурентной борьбе, которую ведет его парадигма, и находиться под принуждающим воздействием своей дисциплинарной матрицы. Последователь Поппера

Имре Лакатос (1922–1974) описал целую технологию построения и поддержки

«защитного слоя» парадигмы, или, в его терминах, научно-исследовательской

программы[17]. Участники парадигмы не должны подвергать сомнению научные

теории, составляющие ее «неприкасаемое» ядро, по возможности игнорировать

факты, противоречащие этому ядру, и подчеркивать факты, его подтверждающие, ставить и решать задачи, которые ведут к усилению их парадигмы, как можно чаще цитировать коллег по парадигме и замалчивать оппонентов и т. д. Но есть

методы и похуже: организационные интриги, позволяющие вытеснить научных

противников с ключевых позиций в ученых советах, комиссиях, оргкомитетах,

журналах, получить помещения, оборудование, руководящие должности и т. д.

Известны и вовсе драматические ситуации, когда сторонники парадигмы,

призывая на помощь политические и государственные институты, добивались

репрессий против своих оппонентов, а то и прямого их уничтожения. Скажем,

в 30–40-е годы ХХ века под руководством академика Лысенко велась борьба

с «вейсманистами-морганистами» в советской биологии. Большинство ученых

того времени были вынуждены присоединиться к дисциплинарной матрице

господствующего учения из-за угрозы даже не научному, а физическому существованию.

2.4. Социальная эволюция теорий

Любая теория, будь то теория космоса или теория приготовления котлет, силами

своих уже состоявшихся приверженцев борется за «захват» новых приверженцев

и стремится увеличить свой «охват». Для рекрутирования некоторого индивида

в ряды своих сторонников теория должна добиться, чтобы он перестал быть сторонником другой теории. В этом смысле между теориями одного вида происходит перманентная борьба, в которой ставкой является число людей, составляющих «отряд» сторонников, приверженцев и адептов каждой теории, иначе

говоря, «охват». Эту борьбу можно с полным основанием назвать «борьбой за выживание», так как теория с большим «охватом» живет, а теория с нулевым «охватом» — мертва. «Сильные» теории выживают за счет того, что, во-первых, поглощают сторонников более «слабых» теорий и, во-вторых, удерживают своих

сторонников. Следовательно, «сила» теории основана на том, в какой мере она привлекает и мотивирует своих сторонников, в какой мере она соответствует их

интересам (в том смысле, как они эти интересы понимают). Поэтому «сильная»

теория «сильна» в первую очередь тем, что она навязывает собственное понимание интересов, которые ее сторонники должны считать «своими». Так создается

особого рода силовое поле теории: попавшие в него люди видят мир, себя, свои

интересы через призму теории и действуют «по прописям» теории, в том числе

втягивают в поле теории других людей.

Выдающийся французский социолог Пьер Бурдье (1930–2002) называл этот

феномен символической властью теории и объяснял, что теория стремится «изменить категории восприятия и оценивания социального мира, когнитивные и оценочные структуры: категории перцепции, системы классификации»[18]. Те, кто попал в силовое поле теории, видят мир в терминах и обозначениях теории,

приписывая предлагаемые ею названия (номинации), смыслы и значения всему,

что они воспринимают, и не воспринимают того, что теория не наделяет номинациями[19]. Такова невидимая сторона символической власти теории, но есть и сторона вполне зримая, проявляющаяся в публичных демонстрациях глубины приверженности и многочисленности приверженцев. Борьбу между теориями,

наделенными символической властью, Бурдье называет символической, включая

дебаты в публичном дискурсе, происходящие между сторонниками противоборствующих теорий[20]. Прямым продолжением этой символической борьбы являются все виды физического насилия — от драки в парламенте и политических

убийств до уголовных преследований оппонентов и ввода войск на территории,

занимаемые сторонниками другой теории.

Можно утверждать, что шансы теории выжить в борьбе с другими теориями

тем выше, чем она ближе к статусу социального института. Поэтому все теории

стремятся вырасти до социального института, сформировать отряд приверженцев и сторонников, создать управляющую и направляющую «матрицу теории»,

состоящую из особого языка, мифов, ритуалов, писаных и неписаных законов,

норм, правил, кодексов, регламентов, а также декларирующую определенные

социальные ценности в качестве высших приоритетов. Таковы, например, «прогресс» для институтов науки, «порядок» для властных, «правда» для политических, «справедливость» для правовых, «здоровье» для медицинских, «образование» для педагогических, «успех» для экономических, «влияние» для медийных,

«истина» для религиозных институтов и т. д.

Если же смотреть на схватки теорий как на эволюционный процесс

(в природе выживают и имеют преимущественные шансы на продолжение рода наиболее адаптированные особи), то социальное выживание теорий происходит по закону максимизации «захвата» и «охвата». Чем глубже «захват», тем

труднее «дезертировать» из отряда сторонников, изменить своей теории, перейти на сторону конкурирующей теории. Чем шире «охват», тем выше конкурентное преимущество теории, что для институтов науки выражается

«авторитетом», для политических институтов — «подчинением», для экономических — «прибылью», для медийных — «влиянием», для религиозных —

«послушанием» и т. д.

Высшая степень эволюционного успеха теории — превращение ее в то, что

Э. Дюркгейм еще в конце XIX века называл «социальным фактом»[21], имея в виду, что люди воспринимают объективированную форму такой теории как неотъемлемую и несомненную часть окружающей среды, видят в ней часть природы,

обозначают ее установления понятием «законы», не проводя различия, скажем,

между природным законом гравитационного притяжения и социальным «законом» концентрации населения в городах. Почти невероятный идеал для любой

теории — это состояние, достигнутое теорией марксизма-ленинизма, когда сотни миллионов людей нескольких поколений превратились в участников тотального института, повторяя (неважно, искренне или нет) вслед за главным жрецом,

что теория Маркса всесильна, потому что она верна, — хотя точнее было бы сказать наоборот: ее следует считать верной, потому что она «сильная».

Как и биологический мир, социальный мир разделен на своеобразные аналоги видов, внутри которых происходит особенно ожесточенная (внутривидовая)

борьба. П. Бурдье ввел в обращение понятие «социальное поле» для обозначения

таких «высококонкурентных площадок», образующих относительно автономные

микрокосмы[22]. Если проводить биологическую аналогию дальше, то можно сказать, что социальные поля, как и биологические виды, взаимодействуют между

собой (наука, политика, религия, право, экономика, медиа, повседневность

и т. д.), но конкурентная напряженность между ними существенно ниже, а уровень сотрудничества значительно выше, нежели внутри полей. Совокупность таких функционально разных социальных полей аналогична относительно автономному биоценозу, и ее можно назвать культуроценозом, выделяя далее ареалы,

для которых характерны разные культуроценозы, — например, гомологически

подобные, но содержательно существенно различные западный и восточный

культуроценоз.

Описанная социальная эволюция теорий принципиально отличается от эпистемологической эволюции К. Поппера, хотя в обоих случаях явно просматривается

механизм «естественного отбора». Поясним это различие примером, представив

себе два разных музея «истории городского транспорта». В одном можно было бы

видеть сменявшие друг друга теории перевозки людей, воплощенные в конных

экипажах, конных трамваях, паровых локомобилях, паровозах, электрических

трамваях, электропоездах, поездах метро («рельсовая» ветвь эволюции) и автомобилях, автобусах, троллейбусах (другая, «безрельсовая» ветвь). В такой экспозиции каждый вид транспорта, бывший в свое время вершиной эволюции, был бы,

скорее всего, представлен в одном экземпляре, вне зависимости от того, как много людей пользовались им для поездок во времена его реального применения. Мы

получили бы зримое представление об эволюции технических идей, происходившей в «личных знаниях» не всех людей, в разное время причастных к городскому

транспорту (начиная от персонала и кончая пассажирами), а узкой группы ученых и инженеров транспорта. Такой музей правильнее было бы назвать музеем «истории конструкций городского транспорта». А в другом, который назывался бы музеем «истории теорий городского транспорта», посетители увидели бы эволюцию

совсем в ином — социальном — смысле, отраженную в динамике «захвата»

и «охвата» людей теориями. Скажем, в частном случае «трамвая» первый музей

выставил бы разные типы вагонов, а второй — показал начальный этап социального бытования теории «трамвая», сопровождающийся радостным возбуждением

от первой, престижной поездки на первом в городе трамвае[23], далее — период равнодушного рутинного передвижения по городу в неудобных и «еле ползающих»

вагонах и, наконец, облегченный вздох при виде разборки трамвайных путей и освобождения улиц от старомодного чудовища. Здесь главной была бы информация о том, как изменялись число сторонников «трамвайной теории» и степень

приверженности ей, т. е. история показателей «захвата» и «охвата».

3. Две эпохи социальной эволюции теорий

3.1. Эпоха «захвата»

Социальная эволюция теорий всегда предполагает максимизацию проникновения

в «личные знания» их сторонников («захват») и максимизацию числа сторонников

(«охват»), но в разные исторические периоды эти две главные «цели» соотносились

по-разному. До Нового времени, т. е. примерно до XVII–XVIII веков, процессы

«охвата» встречали серьезное сопротивление, так как на их пути стояли не только

и не столько иные теории, подлежащие вытеснению, сколько древняя метатеория

«неизменности» усвоенных теорий. Она защищала «личные знания» от вторжения

новых теорий и препятствовала тому, чтобы человек ими управлял.

Метатеория «неизменности» требовала от индивида сохранения устойчивой

идентичности, определяемой его социальным статусом «по рождению» и присвоенной ему на всю жизнь. В античном и средневековом обществах в каждом индивиде уже в ходе первичной социализации глубоко укоренялась четкая теория устройства общества и его собственного положения в этом обществе. Это были

простые и ясные определения его прав, обязанностей, привилегий, ответственности

и проч., порождающие четкие иерархические стратификации в виде разделения на

племена, роды, кланы, касты, слои, сословия и т. д. Но, главное, одновременно

усваивалась и метатеория «неизменности», которая придавала жесткий и неколебимый характер всем ментальным конструкциям. Как следствие, те же свойства

приобретал социальный порядок, так что изменить его можно было в первую очередь инструментами насилия. Социальная эволюция теорий происходила главным

образом в «формате» столкновений, войн и восстаний, служивших основными

средствами преодоления метатеории «неизменности» и расширения «охвата».

Метатеория «неизменности» оказывала тотальное влияние на происходящее в

мире теорий и обеспечивала не только устойчивость не только социального мира,

но и всех теорий, составляющих «личные знания», — религиозных, политических,

философских, повседневных и проч. Ригидные конструкции «личных знаний» каждого индивида поддерживались укладом жизни, и, наоборот, долговременность и

устойчивость уклада жизни были следствием тотального «охвата» метатеорией «неизменности», выполнявшей тогда роль парадигмы, или дисциплинарной матрицы

в духе Т. Куна[24]. Внедрением ее в умы и обеспечением неукоснительного ей следования занимались специальные экспертные институты (жрецы, патриархи, мудрецы-идеологи, ученые и проч.), действовавшие в союзе с политическими и репрессивными институтами, которые дополняли силу теорий силой власти.

На протяжении всего европейского средневековья дисциплинарная матрица

«неизменности» оставалась стабильной и включала в себя освященный веками

постулат своей стабильности[25]. С переходом от язычества к христианству теория социальной стратификации «града земного» была подкреплена и закреплена теорией иерархического устройства «града Божьего»[26], учениями о бренности земной жизни, теорией органического строения общества (духовенство заботится

о духовном здоровье, рыцарство охраняет, пахари кормят[27]), приданием высшего

статуса понятию «верность»[28] и т. д. Долгая история доминирования метатеории

«неизменности» сформировала особый тип ментальности человека эпохи «захвата»[29] и предопределила специфику этой эпохи в плане социальной эволюции теорий — глубокий и зачастую пожизненный «захват» и низкую скорость «охвата».

3.2. Эпоха «охвата»

Метатеория «неизменности», предопределявшая однозначность позиции индивида в богоустановленном социальном порядке и герметичность его «личных

знаний, с XVI века стала терять в Европе доминирующие позиции в силу ряда исторических обстоятельств, среди которых важнейшими были возникновение

протестантства и книгопечатания. Учение Лютера и деятельность Кальвина не

только поставили под сомнение многое из того, что ранее было несомненным, но

и обозначили саму возможность сомнения в несомненном. Особенность ситуации состояла в том, что теория протестантства по определению претендовала

на «охват», что проявлялось, например, в одном из ее ключевых положений о переводе богослужения с латыни на родной язык верующих. Но, главное, ее эволюция происходила в союзе с уже «вставшим на ноги» институтом печатного капитализма, занятого производством книг — этого недавно появившегося,

но оказавшегося весьма доходным товара[30].

Следом за разрушением постулата несомненности и формированием коммуникативной инфраструктуры печатного капитализма, которые стали необходимыми

условиями эволюции теорий путем интенсивного «охвата», возникло также и достаточное условие: теория «свободы/равенства». Она развивалась и распространялась

в трудах мыслителей XVII–XVIII веков, исходивших из представления о «естественном состоянии» человека[31]. Теория «свободы/равенства» значительно потеснила

архаичную метатеорию «неизменности» и сыграла роль центра «новой вселенной»

теорий, запустив «на орбиты» социальной эволюции целый сонм невиданных ранее

теорий устройства человеческого общества, мира вообще и человека в частности.

Прямым и, пожалуй, главным следствием метатеории «свободы/равенства»

стала теория «равной значимости мнений свободных людей»[32] и, как следствие, всеобщее право участвовать в принятии важных для общества решений, т. е. теория «права голоса». Отсюда непосредственно следовал метод принятия решений в форме голосования и процедура подведения его итога по «правилу большинства»[33], которое,

очевидно, является непосредственным воплощением принципа конкурентной

борьбы в мире теорий, признавая «правильность» той или иной теории по ее «охвату». Комплекс теорий «свободы/равенства/голосования/большинства» привел

к конструкции новой метатеории «охвата», создал огромное общество ее вольных

или невольных сторонников, называемое «западной цивилизацией» и обозначающее свое биографическое время как «Новое время» или «современность». С точки

зрения доминирующего механизма социальной эволюции теорий начавшееся

в XVII–XVIII веках время точнее было бы назвать эпохой «охвата».

Метатеория «охвата» особенно легко и широко «захватила» и «охватила»

США, где общественное устройство создавалось «с чистого листа» переселенцами из Европы. Еще в 40-е годы ХIX века Алексис де Токвиль (1805–1859) описывал, как равенство, возведенное американцами в ранг высшей ценности, с необходимостью привело к тому, что выборы и референдумы стали важнейшим

и неотъемлемым компонентом американской политической системы и создали

«всевластие большинства»[34]. Больше того: во всех типах социального поведения

стала естественной и привычной оглядка на то, какие результаты дали бы воображаемые референдумы по тем или иным вопросам. «Обобщенный другой»

Дж. Мида получил принципиально иной статус в «личных знаниях» людей эпохи

«охвата», включая и тех, кто вносил существенный вклад в трансформацию

и институционализацию теорий. Иными словами, изобретатели теорий стали так

или иначе принимать во внимание их потенциальный «охват».

Эта индивидуалистская форма[35] теории «свободы/равенства» — эквивалент

теории «рынка», возникшей в XVIII веке (прежде всего в трудах Адама Смита).

Ее суть состоит в том, что каждый человек производит для других людей некий

продукт (товары, услуги, теории и проч.) И каждый такой производитель получает оценку своей деятельности на основе голосования получателей (потребителей), но не через подачу голосов, а через готовность платить за продукт своими

продуктами (или деньгами как их эквивалентом)[36]. Теория «рынка» гласит, что в «охваченном» ею обществе каждый производитель, стремясь к более высокой

оценке своего продукта, будет волей-неволей стараться производить тот продукт,

который имеет более широкий «охват» потребителей, т. е. общественно-полезный

продукт. Интегральная общественная полезность всех производителей будет повышаться, и, значит, общество будет развиваться позитивно (теория «роста»). Очевидно, что общественное устройство, пронизанное явными или неявными голосованиями и, как следствие, явными или неявными рефлексиями каждого о мыслях

других, — это особое устройство, в нем социальная эволюция и институционализация теорий происходят при полном преобладании механизма «охвата», который,

собственно, и направляет эту эволюцию («невидимая рука рынка»).

В континентальной Европе теория «свободы/равенства» развивалась по другой — коллективистской — ветви социальной эволюции под влиянием идей

Ж.-Ж. Руссо (1712–1778). Декларируя, что «человек рождается свободным, но повсюду он в оковах»[37], Руссо создает теорию общественного устройства,

основанного на том, что между членами общества заключается Договор, по которому происходит полная передача всех прав каждого члена общества в пользу общества. А общество рассматривается как высший суверен и действует согласно

«общей воле» большинства, выявляемой голосованием[38]. Такое понимание теории «свободы/равенства» означает, что некая «до-договорная воля» приводит людей к заключению Договора, т. е. создает общество за счет тотального «охвата»

теорией «договора», а затем в этом обществе происходит конкуренция теорий,

их эволюция и институционализация на основе теории «голосования/большинства», т. е. начинают работать механизмы «охвата». Теория Ж.-Ж. Руссо породила

разнообразные версии, конкретизирующие теорию «договора» в виде проектов

социальных институтов, необходимых с точки зрения их авторов для общества.

Их приверженцы — носители «до-договорной воли» — боролись за торжество

своих теорий, за «охват» самыми разными средствами: от агитации и «хождения

в народ» до переворотов, революций, войн, репрессий. Те или иные версии теории «договора» (ленинизм, маоизм, национал-социализм и проч.) порождали

рьяных приверженцев и фанатиков, которые действовали вполне в духе Руссо[39],

боролись за институционализацию, захватывали политическую власть и навязывали населению Договор, используя для экспансии своих теорий все мыслимые

механизмы вовлечения и давления.

Независимо от радикальных различий коллективистских и индивидуалистских плодов социальной эволюции теории «свободы/равенства» имманентными

их свойствами были социальные институты, обеспечивающие «охват». Именно

поэтому в эпоху «охвата» господствующие теории превратились в особую —

агрессивную и резистентную — «форму жизни» теорий, а именно в идеологии.

А что же теория «неизменности»? Утратив в эпоху «охвата» статус метатеории

и дисциплинарной матрицы, она все же сохранилась и эволюционировала в консервативные теории и идеологии. Они противостоят воплощениям метатеории

«свободы/равенства»[40], но проигрывают в конкурентной борьбе — несмотря

на обновление и стремление использовать особые социальные институты эпохи

«охвата», прежде всего институты репликации теорий.

3.3. Институты репликации теорий

Господствующая метатеория эпохи — это фундамент, на котором выстраивается

«многоэтажное здание» частных теорий, разверстывающих метатеорию и определяющих рамки профессиональных и повседневных практик людей. Большинство людей обитает на верхних этажах этого «здания», часто не догадываясь о том,

что общепринятые, привычные и несомненные для них теории порождаются

и предопределяются нижними этажами. Именно на верхних — всегда недостроенных — этажах «здания теорий» это большинство наблюдает, как возникают,

конкурируют и стремятся к институционализации разные теории. Но только некоторые спускаются вниз — к «основам» и принимают участие в происходящей

там борьбе теорий «нижнего уровня», которая никогда не останавливается, хотя

и идет медленнее, чем «наверху».

Над этажом метатеории «охвата» за исторически короткий период надстроены несколько специфических этажей, успевших стать вполне оформившимися

социальными институтами. Некоторые из них — это перестроенные и неузнаваемо модифицированные институты прошлых эпох (семья, государство, выборы,

материальное производство, науки, религии и проч.), но есть и такие институты,

которые возникли в эпоху «охвата» и присущи только ей. Они создают и организуют практики, поддерживающие сам процесс «охвата» для любых теорий, которые обращаются к ним через своих приверженцев за этой «услугой». Точно так

же, как институт транспортных перевозок обслуживает институты производства,

торговли и т. д., для обслуживания производителей теорий существуют медийные

институты, т. е. институты-посредники, доставляющие теории до адресатов, точнее до «личных знаний» адресатов, так как именно в этом состоит главная цель

«охвата». В этом смысле массмедиа-институты (пресса, радио, телевидение,

Интернет и др.) и масскульт-институты (книги, аудио- и видеозаписи, кино,

шоу и др.) правильно называть не средствами массовой коммуникации, а средствами массовой репликации теорий (СМР). Они оказывают теориям (уже институционализованным или стремящимся к этому) особый вид услуг: обеспечение

«охвата», позволяющего решить главную задачу теорий-заказчиков — выживания в конкурентной борьбе с другими теориями.

Медийные институты образуют особое и относительно автономное поле

(в духе П. Бурдье), которое можно назвать полем «репликации теорий». Внутри

этого поля идет ожесточенная конкуренция и происходит эволюция теорий,

объясняющих, как более эффективно оказывать «фирменные» услуги по обеспечению «охвата» другим институтам (политическим, экономическим, научным, культурным и т. д.). Это означает, что сами медийные институты стремятся обеспечить максимальный «охват» теориям «самих себя», создать мощные

отряды сторонников именно их «услуг». Недаром адепты всех медийных институтов так болезненно переживают сведения об их реальном «охвате» (числе зрителей телепередач, тиражах книг, посещаемости интернет-сайтов, наполняемости кинозалов и проч.). Ведь от того, какой «охват» у институтов,

обеспечивающих «охват» другим институтам, зависит уровень спроса на их услуги. Очевидно, что интересы институтов-заказчиков и институтов-исполнителей совпадают: и те и другие работают на «охват», и это создает удивительный

симбиоз: политики, чиновники, бизнесмены, ученые стремятся попасть «в телевизор», а телевизионщики, радийщики, газетчики стремятся заманить их

к себе. Политик может говорить, что «народ» должен знать правду, а журналист

заявлять, что его долг — всем предоставлять слово. Но на самом деле оба они —

рупоры своих институтов, заинтересованных в том, чтобы как можно больше

людей признали лидерство этих институтов на соответствующих конкурентных

площадках в мире теорий. Поэтому эти адепты метатеории «охвата» так разительно похожи друг на друга.

Было бы неправильно разделять поле «репликации теорий» на сегменты по

техническим способам доставки теорий адресатам, как это делается обычно. Гораздо существеннее различение институтов этого поля по их догмам и, соответственно, специализации их персонала. В этом смысле явно разными являются

институты новостей, ток-шоу, триллеров, мелодрам, комедий и юмора, рекламы,

прогнозов погоды и т. д. Каждый по-своему доказывает свою эффективность,

т. е. продвигает теорию «самого себя» и в то же время предоставляет другим институтам специфические услуги по «охвату». Так, институт «новостей» не только

работает на политические, экономические и прочие социальные институты, но добивается «захвата» и «охвата» для своей теории, которая может состоять

в том, что «современному человеку стыдно не быть в курсе происходящего», что

«самые свежие новости — самые важные», и т. п.

3.4. Институты саморефлексии теорий[41]

В эпоху «охвата» каждый человек (точнее, его «личные знания») становится

ареной борьбы множества различных теорий, и какие-то из них в этой борьбе

побеждают или проигрывают. Результирующий «охват» и «захват» теории в каждый момент являются жизненно важными для нее параметрами. Именно от

них зависит судьба теории и, более точно, судьба людей, ставших ее приверженцами. Поэтому каждой эволюционирующей теории необходимо более или менее регулярно выяснять параметры «захвата» и «охвата», изучать текущее состояние «личных знаний» адресатов ее экспансии, получать «обратную связь» из

мира теорий.

Одним из методов таких исследований является метод выборочного опроса.

Он универсален, так как применим практически для любых теорий, но, главное, работает в тех случаях, когда иного пути для выяснения, что думает, знает,

хочет индивид, просто нет. «Опросная» работа — естественный и неотъемлемый

компонент эпохи «охвата», и неудивительно, что она сопровождается конкурирующими и стремящимися к институционализации теориями о том, как эту работу выполнять.

Если медийные институты обеспечивают репликацию теорий, то институты

опросов регистрируют процессы репликации и трансформации, которые они вызывают в мире теорий. Опросы составляют важную часть поля «саморефлексии

теорий», функционально необходимого именно в эпоху «охвата».

Результаты опроса всегда вызывают повышенную эмоциональную реакцию,

так как касаются главной ставки конкурентной борьбы между теориями — «охвата». Отсюда высокая напряженность дискурса, связанного с опросами. Особым

вниманием пользуются опросы относительно теорий-идеологий (по традиции называемые «опросами общественного мнения»), так как в силу господствующей метатеории «свободы/равенства/голосования/большинства» они интерпретируются

как аналог привычных для эпохи «охвата» процедур референдумов и выборов. Но

если теория референдума — это теория волеизъявления, то самая ходовая теория

опроса — это теория измерения, подразумевающая, что опросы — это «измерения

мнений», аналогичные, например, физическим измерениям. Поэтому дискуссия

о результатах опросов обычно разворачивается вокруг «правильности» измерений.

И аргументы приводятся примерно такие: «не там измеряли» (не тех опрашивали),

«не так измеряли» (неправильные вопросы), «не то получили» (неверные выводы), «так нельзя измерять» (применение опроса — некорректно), «измерение подделано» (опрос оплачен заказчиком), «предмета измерений не существует» (опрос

бессмыслен). Этот перечень — с добавлением важной, но малоизвестной позиции: «опросы — это не измерения», — задает структуру обсуждения роли и места

институтов опросов в эпоху «охвата».

Такое обсуждение — особая и очень важная тема. Дело не только в том, что

институт опросов — плоть от плоти эпохи «охвата», и не в том, что он берет на себя функцию очень важного ритуала этой эпохи[42]. Гораздо важнее то, что только

опросы, пожалуй, дают возможность переходить от умозрительных разговоров

о социальной эволюции теорий к выяснению, что же «реально» происходит в мире теорий и, следовательно, к пониманию сущности эпохи «охвата».

[1] Этот текст непосредственно примыкает к предыдущей публикации на ту же тему:

Ослон А. А. Человек — «миноритарный акционер» своей картины мира // Отечественные

записки. 2002. №3. С. 203–219.

[2] Возможны, конечно, и другие точки зрения. Ср.: «Социальное пространство есть некая

вселенная, состоящая из народонаселения земли… Соответственно, определить положение

человека или какого-либо социального явления в социальном пространстве означает

определить его (их) отношение к другим людям и другим социальным явлениям, взятым

за такие “точки отсчета”» (Сорокин П. А. Социальная и культурная мобильность // Человек.

Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 298).

[3] «Шюц называет это допущение общим тезисом о взаимозаменяемости перспектив…»

(Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация: Введение в интерпретативную

социологию. СПб.: Алетейя, 1999. С. 95.

[4] Процессы репликации лежат в основе нашумевшей в 70–80-е годы XX века

неодарвинистской теории Ричарда Докинза, касающейся не только эволюции генов и, как

следствие, человека, но и эволюции культуры (Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: Мир, 1993.

Гл. 11 «Мимы — новые репликаторы». С. 176–186).

[5] Подразумеваются все виды коммуникаций, включая как интеракции «лицом-к-лицу»,

так и разорванные коммуникации, при которых знаковое действие производится в одном

контексте, а воспринимается — в другом, отделенном пространством и временем, например:

«шумеры/клинопись/археологи» или «журналисты/газета/читатели».

[6] См. теорию Поппера о «трех мирах»: Поппер К. Эволюционная эпистемология // Эволюционная

эпистемология и логика социальных наук. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 71 и далее.

[7] Количество публикаций на эту тему в последнее десятилетие стремительно растет.

См., в частности: Зимбардо Ф., Ляйпе М. Социальное влияние. СПб.: Питер, 2000; Аронсон Э.,

Пратканис Э. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения. СПб.: Прайм-Еврознак, 2002;

Чалдини Р. Психология влияния. СПб.: Питер, 1999; Шейнов В. П. Скрытое управление

человеком (Психология манипулирования). Харвест; М.: АСТ, 2001.

[8] Ср.: «Благодаря тому, что там <в Канзас-сити> заинтересованные в изменении своей

самоидентификации молодые люди проходят посвящение в студенты, городок стал своего

рода аппаратом для социально-психологической “перегонки”, через который… проходят

парни и девушки — благонамеренные жители Среднего Запада на входе и форменные

выродки на выходе. То, что позволено до, непристойно после, и наоборот…» (Бергер П.

Приглашение в социологию. М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 59).

[9] В трактате «Опыт о человеческом разумении» (1690) Дж. Локк писал : «Законы, к которым

люди обычно обращаются, чтобы судить о правильности и неправильности своих действий,

бывают, мне кажется, следующих трех родов: 1) законы божественные; 2) законы

гражданские; 3) законы общественного мнения, или доброго имени, если можно их так

назвать» (Локк Дж. Сочинения. М.: Мысль, 1985. Том 1. С. 406).

[10] Ср.: «Это замечается не только у детей, которые невольно воспринимают всякое мнение,

предложенное им, но также у людей величайшей рассудительности и ума; и им бывает очень

трудно следовать собственному разуму и собственным наклонностям вопреки мнениям их

друзей и ежедневных собеседников» (Юм Д. Трактат о человеческой природе. М.: Канон, 1995.

Том 2. С. 54–55). Впрочем, еще раньше, в 1513 году, Н. Макиавелли сформулировал «закон

мнений» предельно четко и так, как будто тогда уже было телевидение: «Ибо люди большей

частью судят по виду, так как увидеть дано всем, а потрогать руками — немногим. Каждый

знает, каков ты с виду, немногим известно, каков ты на самом деле, и эти последние не посмеют

оспорить мнение большинства…» (Макиавелли Н. Государь. СПб.: Азбука, 2000. С. 101).

[11] Ср.: «Решающий этап наступает, когда ребенок осознает, что все <а не только мама и

бабушка> — против разливания супа, и норма обобщается в суждении: “Человек не должен

разливать суп”. При этом под “человеком” понимается он сам как часть той общности,

которая в принципе включает все общество в той степени, в какой оно оказывается

значимым для ребенка. Это абстрагирование от ролей и установок конкретных значимых

других называется обобщенным другим» (Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование

реальности. М.: Медиум, 1995. С. 216).

[12] «Квазистатистический орган человека — связующее звено между индивидуальным

и коллективным. Имеется в виду не таинственное коллективное сознание, а способность

индивида в связи с людьми, их поступками и идеями воспринимать отношения одобрения

или неодобрения…» (Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. М.: Прогресс-Академия, 1996.

С. 167).

[13] «Ясно, что этот взгляд на прогресс науки напоминает взгляд Дарвина на естественный

отбор…» (Поппер К. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. М.:

Эдиториал УРСС, 2000. С. 58).

[14] «Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые

в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем

и их решений» (с. 17), «Парадигма — это то, что объединяет членов научного сообщества,

и, наоборот, научное сообщество состоит из людей, разделяющих парадигму» (с. 226)

(Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2001).

[15] Там же, с. 234. Этот термин удивительным образом перекликается с культовым фильмом

конца ХХ века «Матрица», где идея индоктринации теорий извне доведена до предела

и реализована в виде гигантской компьютерной «матрицы», подсоединенной к мозгу каждого

человека и создающей совместную с другими людьми, т. е. коммуникативную, виртуальную

реальность, эквивалентную реальной реальности.

[16] «Дж. Зиман противопоставил образу бескорыстного обитателя “башни из слоновой кости”

другой метафорический образ — ученого как “купца истины”, который не бескорыстно

отдает людям знание, а торгует им, как любой купец торгует своим товаром, благо

в нормальном обществе новое знание всегда пользуется спросом» (Юревич А. В. Социальная

психология науки. СПб.: РХГИ, 2001. С. 251).

[17] Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ // Кун Т.

Структура научных революций. М.: АСТ, 2001. С. 322 и далее.

[18] Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // Начала. М.: Социо-Логос,

1994. С. 198.

[19] «Символическая власть есть власть творить вещи при помощи слов» (там же. С. 204).

[20] «…это могут быть оскорбления, как магическая попытка категоризации (kathegoresthai,

из которого пришли наши категории, означают на греческом “обвинить публично”), сплетни,

молва, дискредитация, инсинуации и т. п.» (там же. С. 198).

[21] «Эти типы поведения и мышления не только находятся вне индивида, но и наделены

принудительной силой, вследствие которой они навязываются ему независимо от его

желания… это принуждение… является характерным свойством этих фактов,

доказательством чего может служить то обстоятельство, что оно проявляется тотчас же,

как только я пытаюсь сопротивляться» (Дюркгейм Э. Метод социологии // Социология.

М.: Канон, 1995. С. 30).

[22] Например, поле политики П. Бурдье описывает так: «…Политический универсум со всеми

своими институтами и партиями, правилами функционирования и агентами, отобранными

с соответствии с определенными процедурами (электоральными) и т. д., является

автономным миром, микрокосмом, встроенным в социальный макрокосм» (Бурдье П.

О телевидении и журналистике. М.: Фонд «Прагматика культуры», 2002. С. 112).

[23] «Рабочие и представители общественности стали с гомоном рассаживаться по вагонам.

Ударили тонкие звоночки, и первый вагон, которым управлял сам Треухов, выкатился из депо

под оглушительные крики толпы и стоны оркестра» (Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев.

М.: Панорама, 1995. С. 200).

[24] Термин Т. Куна здесь приобретает другой смысловой оттенок (не от научной дисциплины,

а от дисциплины мышления и деятельности).

[25] «Средневековый человек был рыцарем, священником, крестьянином, а не индивидом,

который занимался военной, религиозной или сельскохозяйственной деятельностью.

Общественный порядок воспринимался и осознавался как богоустановленный и

естественный» (Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры // Избранные труды.

Т. 2. М.; СПб.: Университетская книга, 1999. С. 162).

[26] «Бог создал небесную иерархию, а равно и земную, распределив функции между ангелами

и людьми и установив священные ранги на небе и на земле...» (там же. С. 72).

[27] Там же. С. 103, 160.

[28] «Не свобода и зависимость, а служба и верность являются центральными категориями

в системе социально-политических и морально-религиозных ценностей средневекового

христианства» (там же. С. 161).

[29] «Не оригинальность, не отличие от других, но, напротив, максимальное деятельное

включение в социальную группу, корпорацию, в богоустановленный порядок, ordo, — такова

общественная доблесть, требовавшаяся от индивида» (там же. С. 233).

[30] «…с 1522 по 1546 гг. было выпущено 430 полных или частичных изданий <лютеровских>

переводов Библии… <в кальвиновской Женеве>… с 1550 по 1564 гг. число <изданий>

подскочило до 527, а на исходе этого периода не менее 40 самостоятельных типографий

работали сверхурочно» (Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-пресс-Ц, 2001.

С. 62). Число томов, напечатанных в Европе с 1500-го по 1600 год, достигло

150–200 миллионов (там же. С. 56).

[31] «…Нет ничего более очевидного, чем то, что существа одной и той же породы и вида, при

своем рождении без различия получая одинаковые природные преимущества и используя

одни и те же способности, должны быть равными между собой без какого-либо подчинения

или подавления…» (Локк Дж. Два трактата о правлении // Сочинения. М.: Мысль, 1988.

Том 3. С. 263).

[32] Руссо в своем трактате «Об общественном договоре» (1762) выделяет не только законы

политические, гражданские и уголовные. «К этим трем родам законов добавляется четвертый,

наиболее важный из всех… Я разумею нравы, обычаи и, особенно, мнение общественное.

Эта область неведома нашим политикам, но от нее зависит успех всего остального…»

(Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре: Трактаты. М.: КАНОН-пресс, 1998. С. 243–244).

[33] «Ведь когда какое-либо число людей создало с согласия каждого отдельного лица

сообщество, то они тем самым сделали это сообщество единым организмом, обладающим

правом выступать как единый организм, что может происходить только по воле и решению

большинства» (Локк Д. Два трактата о правлении. С 317).

[34] «В Америке народ сам выбирает тех, кто создает законы, и тех, кто их исполняет; он же

избирает суд присяжных, который наказывает нарушителей законов… Так народ прямым

голосованием избирает своих представителей в органы власти и делает это, как правило,

ежегодно…» (Токвиль А. де. Демократия в Америке. М.: Весь Мир, 2000. С. 143).

[35] «…Основное утверждение индивидуализма… состоит в том, что нет другого пути к

объяснению социальных феноменов, кроме как через наше понимание индивидуальных

действий, обращенных на других людей и исходящих из их ожидаемого поведения»

(Хайек Ф. Индивидуализм и социальный порядок. М.: Изограф, 2001. С. 27).

[36] Легко заметить, что это еще одна форма упомянутого выше «закона мнений» Локка — Юма,

ставшая стержнем конструкции индивидуалистского (рыночного) общества.

[37] Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. С. 198.

[38] «За исключением этого первоначального Договора, мнение большинства всегда обязательно

для всех остальных: это следствие самого Договора» (там же. С. 291).

[39] «Исправьте взгляды людей, и нравы их сами собою сделаются чище» (там же. С. 310).

[40] Ср.: Ионин Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М.: Логос, 2000. С. 299–359.

[41] Здесь речь пойдет об опросах, и этот разговор не только важен для раскрытия темы, но и

совершенно необходим автору, так как для него опросы — не только основной род занятий,

но и объект, в сущность которого он пытается проникнуть. См. сноску 1, а также: Ослон А. А.

Мнение — сила // Десять лет социологических наблюдений. М.: Институт ФОМ, 2003.

С. 7–26.

[42] «Сегодня в политике США практика обращения к последнему опросу стала ритуалом, не

слишком отличающимся от того, чем было для древних греков обращение за советом к

оракулу»; «…Опросы не только черпают свою легитимность из ожидания, что они будут

выражением общественной воли, но и сами легитимируют идею, что такая воля существует»

(Николаев В. Г. Реферат статьи Lipari L. Polling as ritual / Journal of communication, N.Y., 1999,

V. 49, № 1, p. 83–102 // Социальные и гуманитарные науки. Сер.11. Социология: РЖ РАН.

№ 4. М.: ИНИОН, 2000. С. 79 и 83).