Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

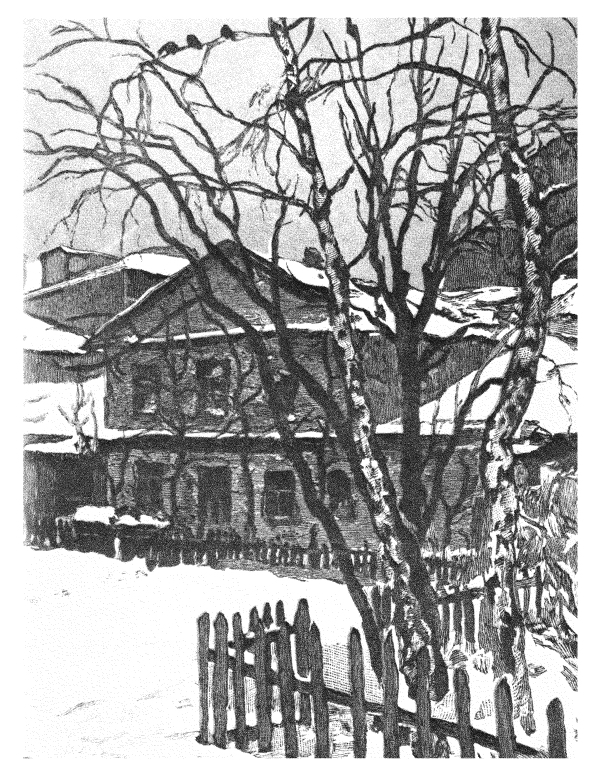

Родное пепелище

Колокольников переулок был горбат и мощен булыжником, весной между разноцветных, если присмотреться, камней зеленела молодая трава. Булыжная мостовая (когда-то каждый крестьянин, въезжавший в Москву, должен был привезти дюжину камней величиной в пядь) вовсе не говорит о том, что мое детство и отрочество безмятежно текли в захолустье или же на окраине Москвы.

Мы жили в центре, между Рождественским бульваром и Садовой-Сухаревской улицей, там, где по крутому склону, словно частым гребнем, были проведены переулки от вершины Сретенского холма, Сретенки, к его подножию — Трубной: Печатников, Колокольников, Сергиевский, Пушкарев, Головин, Последний и Сухарев — самая малая моя родина. Впрочем, я родился на Урале, в Верхней Салде, от родителей, встретившихся в эвакуации. Моя мама — коренная петроградка, а папа — уроженец Колокольникова переулка.

Переулки наши не оставили в истории следа великого и кровавого, как соседняя Лубянка, но свою лепту в историю Отечества внесли. Если бы я был мистиком, я бы задумался о некоторых тайных знаках, каковые были сокрыты в истоках моей судьбы.

Улица Сретенка, не нашедшая себе певца, подобного Арбатскому, есть наилучшим образом сохранившаяся московская слобода, жители которой кормились многочисленными ремеслами.

Ряд наших переулков со стороны Рождественского бульвара начинается слободой печатников, то есть типографщиков, которые построили себе церковь Успения Богородицы; цела, слава Богу, по сей день.

Одно время в ней размещался Музей морского флота СССР, который я неоднократно посещал по ненастным дням, сочетая полезное с приятным — распивал спиртные напитки и знакомился с экспозицией — судите сами, читатель, что из этого было приятным, а что полезным.

Заметьте, что в это время я сам уже был матерым типографщиком, и не было ли здесь знака судьбы?

Сретенка заканчивается у Сухаревой площади церковью Троицы что в Листах, здесь торговали продукцией печатников — листами: церковной литературой, печатными иконами и лубками. И моя жизнь заканчивается вот этими листами — еще один знак.

Дом № 1 по Трубной улице, где жил мой школьный приятель, до революции носил название «Ад» — по помещавшемуся в нем заведению последнего разбора даже для тогдашних гнусных московских трущоб. И первый реактор Красноярского горно-химического комбината назывался АД. Ну почему я не мистик? Жизнь была бы пусть так же тяжела, но хотя бы понятна.

Колокольников переулок получил название по литейному колокольному заводу Ивана Моторина, отлившего, помимо всего прочего, Царь-Колокол.

Жившие по соседству пушкари на склоне холма между нашим и соседским переулком поставили церковь преподобного Сергия; первая, деревянная, сгорела в пожар 1547 года, вторую строили долго, пока цари Иван и Петр не помогли камнем, и церковь освятили в 1689 году. Крестный ход от нее совершался к Неглинским прудам, что славились рыбными ловлями, на месте нынешнего Цветного бульвара. Пушкари по случаю праздника палили из орудий, пугая Сретенку, Сухаревку, Лубянку и Мясницкую — а ну как сожгут.

Строили церковь долго, а снесли в 1935 году быстро, под огромный, по проекту, клуб глухонемых. Однако вместо клуба построили школу, 239-ю мужскую (с 1943 г.) школу Дзержинского района, куда первого сентября 1951 года я пошел учиться.

А клуб глухонемых открыли в полуподвальном помещении в Пушкарском переулке, с 1945 по 1993 год он назывался улицей Хмелева, в честь знаменитого исполнителя роли Алексея Турбина в любимом спектакле отца народов.

У Хмелева в Пушкарском была студия. Вообще этот переулок любим театральными деятелями, ныне на месте клуба глухонемых — филиал театра Маяковского, а неподалеку еще какое-то театральное заведение.

В Большом Головином переулке была дровяная биржа, откуда мы на ломовом извозчике привозили в начале осени дрова. Лошадь была такая откормленная, что с годами я начал подозревать, не от извозчика ли Дрыкина, возившего Ивана Васильевича во МХАТ, достался Мосгоркомхозу сей Буцефал.

В Последнем переулке располагалась старшая группа нашего детского сада, а наискосок от него — 18-е отделение милиции — неисчерпаемый кладезь детских впечатлений не совсем детского содержания.

Когда-то я замыслил написать большой семейный роман-хронику (иного я не мыслю разговора), но неодолимые обстоятельства — советская власть и частое обращение к бутылке — помешали этому. Когда же препятствия расточились, я был уже совершенная руина и в этом состоянии пребываю до сих пор. Руина может разрушаться, пока ее окончательно не размыкает время, но творить она не может. Сей вопль души есть ответ двум ужасным аристархам, которые пристают с ножом к горлу и все твердят: писать, писать, писать!..

* * *

В года мытарств, во времена немыслимого быта...

Первое воспоминание детства — путешествие по почти неизменному маршруту, в Сандуновские бани. Лет до трех меня и сестру мыли на кухне-коридоре дома, и я это помню. Видимо, это связано с тем, что сестру время от времени мыли таким образом и в более поздние времена. Воду грели на двух керосинках и примусе на двух столах — нашем и тети Мани. У меня было детское приданое, дожившее до 60-х годов: таз для купания, кувшин, большое ведро и ковшик. Все это было склепано на 45-м авиационном заводе из неправильно раскроенного хвостового оперения штурмовика Ил-10 с разрешения очень высокого начальства. После войны 45-й завод частично вернулся в родную Сетунь, и мы с родителями ездили в гости к тем, кто мастерил мои купальные принадлежности, где мужчины обязательно пили за таз для купания, ковшик и другие предметы, за каждый отдельно, после чего им требовался отдых.

В тех компаниях, что собирались у приятелей моего отца, у его сослуживцев-наборщиков, на складчинах, что собирались у нас, никогда не пили за Сталина, партию, родину — видимо, это не было принято в этой среде.

В случае очередной коммунальной свары, особенно зимой, мытье дома было невозможно, так как сосед Александр Иванович начинал ходить туда-сюда, поминутно открывая входную дверь, что грозило нам, малым детям, простудой, и нас вели в баню.

Ближайшими были знаменитые на всю Россию Сандуны. В них были три мужских разряда, два женских и еще какие-то загадочные семейные, куда, как я слышал краем уха, пускали по паспортам.

(А как много я слышал этим краем, трудно себе представить. Взрослые по вечному недомыслию своему полагали, что мы не понимаем того, о чем они говорили недомолвками, но не тут-то было. Каким-то непостижимым чутьем я распознавал среди шелухи обычных сплетен именно то, что мне никак не полагалось знать, и складывал все это в сердце своем. Так я восстановил по различным обмолвкам историю довоенных браков родителей и многое другое.)

Сначала меня брали в женское отделение, и что бы ни утверждал больной на всю голову дедушка Фрейд, я никаких комплексов по этому поводу не испытывал, так как мальчиков дошкольного возраста в женском отделении было много — у них просто не было отцов.

Именно в предбаннике женского отделения 1-го разряда я сказал первое слово, и это слово было «юбка». Мне было уже хорошо за два года, а кроме «мама», «папа», «баба» и «Лида» я ничего не произносил. Обеспокоенные родители повели меня к врачу, и тот успокоил их, пообещав, что я скоро начну говорить и заткнуть меня будет очень трудно. Редчайший случай в практике — врач оказался прав.

Мама рассказывала, что, сказав «юбка», я на этом не остановился, а дал развернутую нелицеприятную характеристику бабушке Лидии Семеновне, всему банному отделению, и, оказавшись редкостным занудой, ничего во всей вселенной благословить не захотел.

Дома папа и другая бабушка, Мария Федоровна, несказанно обрадовались тому, что я наконец, заговорил. Но уже на следующий день их радость омрачилась тем обстоятельством, что, проснувшись против обыкновения ни свет ни заря, я начал излагать свои взгляды на жизнь и все мне прочитанное: сказки народов мира, стихи Маршака, Михалкова, Агнии Барто и Чуковского; здесь мама, видимо, пожалела, что читала мне на ночь каждый вечер, если не работала во вторую смену.

Швейк, как известно, по любому поводу, даже про ужас нерожденного, мог рассказать историю из собственной жизни, мне же в 1946 году недостаток жизненного опыта восполняло радио, черная тарелка, выключать которую было опасно (соседи могли донести, что имярек не нравится наше радио, наш гимн, борьба с пресмыкательством перед Западом — нужное подчеркнуть).

С младых ногтей я был страстным обличителем империализма, колониализма, агрессивной внешней политики США, и особенно — морального загнивания западного общества. А если учесть, что память моя той поры не уступала возможностям современного цифрового диктофона, то можно только поражаться терпению взрослых, вынужденных слушать мои бесконечные бредни.

Когда же, годам к семи, в голове моей уже хранилось изрядное число разрозненных томов из библштики чертей, появились первые поклонники моего таланта. Тетя Маня частенько просила меня: расскажи стишок, только не про политику, ну ее к шуту, и внимательно слушала и «Тараканище», и «Муху-Цокотуху», и «Мистера Твистера», и «Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой. Висит плакат: Господ долой! Помещиков долой!»

Михалков был моим любимым поэтом. Нет, не дядя Степа, но «Жили три друга-товарища в маленьком городе N». Пришли фашисты, товарищей-подпольщиков схватили, пытали, но двое не произнесли ни слова. «Третий товарищ не выдержал, третий язык развязал: "Не о чем нам разговаривать", — он перед смертью сказал», — надо ли говорить, что третьим товарищем я воображал самого себя...

Через лет двадцать я частенько был третьим товарищем.

«Я знаю, есть у нас семейки, где наше хают и бранят, где с восхищением глядят на иностранные наклейки, а сало русское едят». Подобные сентенции намертво ложились в память, я и сейчас могу напугать жену солдатской песней «Про советский атом»:

Подтвердил товарищ Сталин,

Что мы бомбу испытали

И что впредь еще не раз

Будут опыты у нас.

Бомбы будут!Бомбы есть!

Это надо вам учесть.Вашим Штатам,

Синдикатам

Да магнатам,

Э-ге-гей!

Ваши планы —

Всё обманы,

Их не скроешь от людей.

— кузькина мать, одним словом, особенно хорош залихватский возглас «Э-ге-гей!». Вот бы Гарри Трумен это прочитал!

Много позже я узнал, что в Северной Корее есть лихой пионерский танец под названием «Оторвем конечности американскому империализму». Однако старый Мазай разболтался в сарае...

* * *

Банный день был суббота, и это было святое. До 1967 года был один выходной день в неделю — воскресенье. Лет с четырех меня стал водить в баню отец. Мать собирала нам смену белья, банные принадлежности, мне обязательно два мандарина, мою любимую игрушку, трофейную собачку-прыскалку по кличке Индус (как у Никиты Федорыча Карацупы, славного нашего пограничника, задержавшего уйму шпионов и контрабандистов — когда в 1950 году СССР заключил договор о дружбе с Индией, называть собаку Индусом стало неловко, и ее из соображений политкорректности переименовали в Ингуса, но я свою оставил Индусом и вступил таким образом на пагубный путь инакомыслия), простыни, чтобы постелить на черный дерматин дивана в предбаннике.

И мама и папа были равно одержимы страхом, что мы с сестрой можем подхватить какую-нибудь заразу (а при скученной жизни, когда все о всех вынужденно «терлись жопами» — выражение из детства, заразы хватало, в 1946 году заболевания сифилисом увеличились в десять раз), и перестарались: я до 50 лет панически боялся заразиться именно сифилисом, хотя никаких к тому оснований не было.

Дорога шла вниз по переулку к Трубной улице, потом к Трубной площади. Здесь на углу висела таинственная эмалированная табличка с нерусскими буквами WK и синей оперенной стрелой. На углу площади в сезон стояла тележка газированной воды, самой лучшей во всей округе. Дело, конечно, было не в том, что вода была родниковая, а в том, что толстая тетка, сидевшая на табуретке, где под клеенчатой юбкой прятался бидон с вишневым сиропом, сироп в стакан наливала по-божески, не жухая, а пламенный призыв: «Требуйте долива пива после отстоя пены» прошел красной нитью через всю мою жизнь.

Тетка на Сретенке, у церкви Успения, нацедит сиропа вдвое меньше положенного и ждет, змея, будешь ты требовать долива или смолчишь, как гнилой интеллигент. На обратном пути мои два законных стакана с двойным сиропом (1 р. 60 коп.) я пил, смакуя, и никто меня не торопил.

На углу площади и Неглинной улицы, там, где теперь безликая «Неглинная plaza» для очень богатых, помещалась аптека с чашей и змеей на витринном стекле. Я уже на Трубной улице начинал санпросвет: рекламировал гематоген как лучшее средство против малокровия, признаки которого якобы были у меня настолько очевидны, что грозили летальным исходом. Иной раз эта проповедь имела успех.

У светофора близ аптеки проезжую часть Неглинки пересекала надпись большими металлическими буквами, опять-таки нерусскими — STOP. Латиница меня смущала, я подозревал, что в этом могут таиться козни врагов.

В бани мы поднимались со стороны Звонарского переулка (в те времена он назывался 2-й Неглинный, а Сандуновский — 1-й Неглинный) и на углу, напротив входа в высший разряд, мы расставались с женщинами и останавливались возле могучего деда с окладистой бородой. Вечный дед (он еще в мои молодые годы стоял, пока не сгинул) торговал вениками.

Баня была парная, а в парной — веник господин. Веники у деда были березовые и дубовые, березовые по рублю, а дубовые — по два. Дед говорил: веник выбрать — не жену выбирать — это дело сурьёзное... Отец признавал только березовый веник; веник должен был быть ухватистым, однородным — веник трясли, щупали, нюхали.

Московский пиит XIX века Петр Васильевич Шумахер, ныне прочно забытый вместе со всей прочей мировой поэзией, чудесно писал:

В бане веник больше всех бояр,—

Положи его, сухмянного, в запар,

Чтоб он был душистый, взбучистый,

Лопашистый и уручистый.

Мы каждый раз покупали новый веник, хотя мать считала, что это мотовство, но старый забирали домой, им потом парились женщины. Как мне хотелось с этим веником войти в высший разряд, где, по слухам, был бассейн, но высший разряд стоил 10 рублей, а это было дорого — ненавистное и унизительное слово детства. К тому же отец говорил, что в бассейн он меня не пустил бы: мало ли что там плавает, а пар в первом разряде лучше (значит, он бывал в высшем разряде, замечал я про себя). Женского высшего разряда не было. Когда Сандуны (о горе!) закрылись на ремонт, начались наши странствия: Центральные бани, Селезневские, Донские, Краснопресненские — везде было хуже.

Первый разряд стоил 3 рубля со взрослого и 1 рубль с ребенка, а второй — 2 рубля и полтинник с ребенка. «Пар там хороший, — говорил отец, — но там грязно». Так что мы ходили в первый. Туда всегда была очередь — от раздевалки и вверх по лестнице. Но больше часа стояли редко, перед праздниками. Наконец, с лестницы нас запускали в предбанник, где помещалась парикмахерская, и здесь мы стриглись (не каждую неделю). Очень хотелось освежиться одеколоном: зеленым «Шипром», или «Полетом», или «Тройным», который был так хорош, что некоторые (это я точно знал) его пили; но опять-таки это считалось транжирством.

И, наконец, — предбанник, хозяйство пространщика. Почти все пространщи-ки и поголовно все банщики были татарами. Пространщик указывал место, у него хранились деньги и часы клиента, он мог организовать выпивку, отнести в починку и глажку вещи, у него были казенные полотенца, мочалки, мыло, простыни, но мы этим никогда не пользовались.

Все пространщики имели одну забавную манеру: выслушав какую-либо просьбу клиента, они держали паузу и только после этого многозначительно роняли — «сделаем». У отца был знакомый пространщик, Николай, и если у него должно было освободиться место, мы ждали.

Послевоенный предбанник был ужасен — парад увечий, и каких! Иной раз непонятно было, как жив человек, у которого не было половины живота, и отсутствующее место было затянуто темной полупрозрачной пленкой, у другого голова кое-как была собрана из кусков, неизвестно кому до того принадлежащих. На обожженных — обугленных и сваренных, на их пятнистую кожу с рубцами и шрамами смотреть было страшно; я несколько раз видел человека без ягодиц, начисто отрезанных осколком, огромного мужика с такой ямой в спине, что туда легко мог уместиться футбольный мяч. О безруких, безногих, слепых и контуженых и говорить не приходится. Я изучал наши потери в войне не по книгам под редакцией генерал-майора Кривошеева, а в мыльнях послевоенных московских бань и тех деревнях, куда никто не вернулся с войны...

Первым делом отец ошпаривал скамейку, на которой мы собирались мыться, и давал мне согреться. Ошпаренный веник ждал своего часа в овальной шайке, которых в Сандунах было в избытке, не то что в иных второразрядных банях.

По правую сторону мыльни были в два ряда установлены на постаментах мраморные ванны с широкими краями, вода в них лилась из пастей бронзовых львов (все это было снесено при реконструкции). Чтобы полежать в ванной, надо было занимать очередь, но не тут-то было — гигиенические соображения отца раздавили и эту мою мечту.

Однажды, воспользовавшись тем, что отец надолго засел в парной, вступив в честный поединок с Равилем, носильщиком с Ленинградского вокзала, ярым парильщиком и человеком азартным — кто кого перепарит, я-таки залез в ванну. Расслабился в ней и был пойман на месте преступления.

Отец никогда нас с сестрой не наказывал и не ругал, но отмывал он меня в тот день не то карболкой, не то каустиком и дегтярным мылом, так что после бани мать была обеспокоена тем, что нас пришлось долго ждать, и тошнотворным запахом, от меня исходившим.

Когда я доходил до кондиции, отец вел меня в пыточное отделение, в парную. Впоследствии я парился в других банях и других городах — от Петрикова в Белоруссии до Красноярска-26, но нигде я не встречал такого жестокого самоистязания, как в первом разряде Сандунов.

Русско-татарское соперничество доводило парильщиков до исступления. Мой отец был король парной, вице-королем был Равиль, у каждого из них были свои преданные болельщики. Когда отец закладывался с Равилем, сверху всех сдувало: что позволено Юпитеру, то не по силам быку. Закладывались они далеко не каждый раз, но уж когда схлестывались, верхний ярус полка оставался за ними.

Большая печь с открытой топкой, уложенной булыжником, каменка, стояла на полу у окна. Поддать пару, то есть прыснуть воду на раскаленные камни и ни в коем случае не на огонь, нужно было уметь. Иной раз на поддающего дружно орали: «Одурел! Сварить нас хочешь? Круто берешь!»

Кто-то считал, что лучший сухой пар дает только вода без примесей, кто-то любил пар с хлебным ароматом (в воду доливали пива или кваса), иной гурман выплескивал на каменку настой от веника, я любил, чтобы из-под дубового; бывает пар и мятный, но он обязательно должен быть сухим.

На полу стояли скамьи, на них парились люди ослабленные, которым, собственно, в парилке и делать было нечего, но они, если не помашут веником, то вроде как и не мылись.

На деревянном полке было три уровня, и мы с отцом поднимались на самый верх.

— Поддать? — спрашивали у отца, и он чаще всего отвечал:

— Можно.

Кто-нибудь из молодых завсегдатаев шел к двери и придерживал ее, а то входящего в момент смены пара могло сильно ошпарить. Начинало резать в глазах, щипать под ногтями, не хватало воздуха, но отец был прав — приучить ребенка к парилке можно только с младенчества, не давая ему пощады. На верхней площадке полка всегда было несколько мальчишек моего нежного возраста, русских и татарчат. Более смуглые мальчишки наливались пепельно-багровым цветом, я же, со своей редкой белизны кожей (пшеничный ты наш, говорила, бывало, Тоня, сестра бабы Мани) был цветом — вареный рак, каковым и являюсь по гороскопу.

— Малец-то весь пылает у тебя, охолони его, — обращался к отцу какой-нибудь сердобольный инвалид, но отец пропускал эти советы мимо ушей.

Для меня спуститься вниз было равносильно признанию, что я — Гогочка, это было невозможно, я должен был ждать, пока отец, встряхнув веник, чтобы набрать в него побольше раскаленного воздуха, сначала слегка касаясь моего тельца, отхлещет меня от души, окатит прохладной водичкой, вот здесь уже прилично было сказать: я пойду, поиграю (собачка была со мной в парилке).

Помните: третий товарищ не выдержал...

А с настреку вся спина горит...

На каком языке писал Шумахер? На московском, русском, который жил когда-то, да весь повытерся.

Отец возвращался из парной, мы мылись, после чего мне разрешалось постоять под душем (сначала отец шпарил пол в душевой и только после этого я допускался под сень струй).

Из мыльни отец выносил меня, взрослого, — на руках (!), и от этого я покрывался коростой позора. Оказавшись закутанным в домашние простыни, я доставал из сумки мандарины. Мандарины надо есть подробно, господа, этому учит нищета, а просто так быстро облупить мандарин и засунуть его в рот — в этом, поверьте, нет никакого вкуса.

Сначала надо было осмотреть мандарин — какая у него кожура и хорошо ли она будет прыскать душистыми тоненькими струйками на чистую, до писка отмытую кожу. Потом с долек надо было снять все белые прожилки, оставленные исподом кожуры, и только после этого, отжав всю кожуру, можно было смаковать дольки и осматриваться по сторонам.

Срамотой исподнего и бедностью верхнего платья никого в то время удивить было нельзя.

Я наблюдал за пространщиком Николаем и поражался многообразной его деятельности, чрезвычайно меня занимал мозольный оператор и загадочная надпись — «и пяточные шпоры».

Начало надписи было, видимо, утрачено, но, сколько я ни осматривал ноги мужского 1-го разряда, я не видел ни одной шпоры на пятке — ни острогой, ни репейником, ни колесиком со звездочкой.

Со шпорами я был знаком — сосед Александр Иванович, в молодости служивший в кавалерии, когда он выпивал «в плепорции», как он сам выражался, извлекал из своих столярных ящиков шпоры и прочие интересные причиндалы, но, заглянув еще пару раз в сарай и нарушив «плепорцию», он утрачивал добродушие и шел точить именные ножи: «на Левку нож точу, на Вальку, на Юрку», — приговаривал он, стоя у ножного точила.

Как правило, мы поджидали женщин, которые мылись быстро, но собирались медленно. Мы должны были возвращаться домой вместе, потому что в начале Трубной, между Печатниковым и Колокольниковым переулками располагался филиал столовой № 3 Дзержинского района, попросту шалман, «последний кабак у заставы» нашего несчастного отца.

Теперь уже никто не скажет, была ли то продуманная мера властей или так получилось стихийно, но шалманов в Москве до 1958 года было, скажем так, много. Сколько путаницы и вздора по этому поводу я обнаружил в Интернете, что диву дался, нарушив собственное правило ничему не удивляться.

Шалманы были разных типов. Те, что были расположены в первых этажах капитальных зданий, обычно именовались филиалами каких-либо столовых или кафе. Иногда они скромно назывались «Закусочными», там действительно закусывали, но не в еде была там сила. Часто это были выродившиеся «американки», тип предприятий скорого питания, появившиеся во время войны, в которых цены были заметно ниже коммерческих ресторанов.

Там, где позволяло место, на площадках снесенных разбомбленных домов, в парках, на окраинах строились дощатые «павильоны» типа «Голубой Дунай». Много существует версий происхождения этого названия, распространившегося по всей Великой, Малой и Белой Руси. Безусловно, оно было принесено фронтовиками из освободительного похода: Дунай течет и в Румынии, и в Болгарии, и в Югославии, и в Венгрии, и в Австрии, и в Словакии, и в Германии. Предположения о том, что хибарки и сараюшки «Голубых Дунаев» были названы по цвету окраски — вздор, в Москве они были окрашены преимущественно в камуфляжный зеленый цвет, а некоторые еще и нагло маскировались вывеской «Пиво — воды», хотя правильно было бы: «Пиво — водки».

Во главе заведения стояла буфетчица, бой-баба, а уж если фронтовичка из прачек, как Маня-полбанки, или из санитарок, как Дуня-«потерпи, миленький», так от тех не позволяли себе отмахиваться ни фронтовики, ни блатные, ни даже инвалиды, кроме контуженых, «психических» в просторечии. Так ведь те себя не помнили, и это все понимали. «Потерпи, миленький, сейчас я тебя вытащу», — уговаривала было маленькая жилистая Дуня, выталкивая из заведения какого-нибудь раздухарившегося дебошира, и он, «батальонный разведчик», ее слушал.

В парке «Голубой Дунай» мог быть крошечным ларьком, но огороженное место с навесом или без него служило торговым залом, где вокруг столиков или стоек и собирались жаждущие. Над каждым из таких заведений можно было написать: придите ко мне, страждущие и обремененные, и я успокою вас. «Если душевно ранен, если с тобой беда, ты ведь придешь не в баню, ты ведь придешь сюда», — поется в песне. Это был клуб обездоленных, людей без будущего, калек, для которых годы военного ада были лучшим и самым ярким временем их куцей растоптанной жизни. И, наконец, это было место, где пьющий человек мог спокойно (здесь его никто не пилил и не ограничивал) удовлетворить свою насущную потребность в привычной обстановке, среди себе подобных. Многим и идти-то было некуда, их ждала либо койка в общежитии, либо спальное место в комнатушке коммунальной квартиры, где у мужика на голове топтались жена, теща, дети и прочие чада и домочадцы.

В забегаловке человек расслаблялся и слушал подчас невероятные истории бывалых людей. Нигде кровоточащий вопрос современности: «За что кровь проливали?» не ставился так прямо и резко. 58-я статья, пункт 10 (антисоветская агитация и пропаганда), прямо так и витала в прокуренной и проспиртованной атмосфере шалманов, но никого там не хватали; «Голубой Дунай» был своеобразным очагом свободы, Гайд-парком.

В филиале на Трубной прилавок был слева от входа, где рядом с полками висел диплом: заведение третьей категории с правом розлива. Заведующей была необхватных размеров нарумяненная и накрашенная Дора, а буфетчицами посменно — Дуня и Даша, и когда ее сменила Гюзель, все равно заведение называли: «У трех дур».

У входа висел незамысловатый прейскурант.

Разночтения относительно цен, которые встречаются у мемуаристов, объясняется тем, что в 1947—54 годах цены понижались восемь раз.

До денежной реформы декабря 1947 года талоны, по которым можно было купить водку по твердой цене («отоварить»), выдавались по месту работы нерегулярно (в отличие от продовольственных карточек). Судя по всему, отец, наборщик (верстальщик) «Красной Звезды», главной газеты Министерства обороны, трудностей с получением талонов не испытывал. Водка по коммерческим ценам (в десять раз дороже твердой цены) населению была не по карману, как и все остальные коммерческие товары. В декабре 1947 года коммерческие цены были отменены, но розничные власть поставила так высоко, что моя бабушка, работница регистратуры роддома на Миусах, могла купить, при желании, на месячную зарплату (280 рублей) 4 бутылки водки «Московской», а на закуску — только соленые огурцы. Но у нее почему-то подобного желания не возникало.

Уже с 1948 года началось снижение цен, но оно проходило вразнобой, по группам товаров. А с 1 марта 1949 года цены стали снижать на все товары одновременно, именно в этот день, и только, последнее снижение цен произошло 1 апреля 1954 года (шутка?). Снижение цен было нешуточным — до 70 процентов, а на водку годовое снижение было на 16—18 процентов.

Но для подавляющего большинства граждан все эти пропагандистские маневры властей представляли чисто академический интерес: в деревне торговля была мизерной, колхозники, как в Киевской Руси, жили преимущественно натуральным хозяйством.

В провинции выбор товаров в магазинах был поразительно скудным: кое-какая бакалея, постное масло, дешевые конфеты, иногда сахар. Ну и, конечно, — вино и водка, с пивом было много хуже. Ни мяса, ни колбас, ни сливочного масла, ни сыра там и в глаза не видели, а хлеб и многое другое продолжали выдавать по карточкам, переименовав их в талоны. В лучшем положении были ОРСы (отделы рабочего снабжения) железной дороги, военных заводов, металлургических комбинатов.

По первой категории снабжались Москва, Ленинград, Киев, но и в Москве за яйцами нужно было постоять в очереди, разливное (дешевое) молоко можно было купить часов до 11 утра. Вообще, чтобы купить что-либо, нужно было встать в очередь, причем полчаса до прилавка считалось пустяком, когда особо оговаривали: «пришлось, конечно, постоять в очереди» — это предполагало многочасовое стояние.

С мая 1946 года началось ежегодное размещение Государственного займа на восстановление народного хозяйства, заем был делом сугубо добровольным и жестко принудительным. Партийные и подхалимы подписывались на месячную зарплату, беспартийные — на половину; в провинции находились смельчаки, отказывались, их не сажали — Боже упаси, но на следующий год строптивые оказывались в первой шеренге энтузиастов — их воспитывали разнообразными суровыми методами. Так что одной рукой власть давала, а другой — отбирала.

В результате ценовой политики в шалмане установился такой баланс: на десятку, полученную работягой на обед от жены, он мог ублажить себя 150 граммами водки, кружкой «Жигулевского» пива («150 с прицепом») и двумя бутербродами с килькой или одним с салом.

Умеренные посетители этим и довольствовались, но большинство оставалось «повторить». Деньги зарабатывались всевозможной «халтурой», подработкой. Постоянная мишень сатириков — жэковский слесарь (электрик, кровельщик) добывал средства, обирая население, как и милиционер, и орудовец (организатор уличного движения). Рабочий-станочник точил что-нибудь на продажу, оставался сверхурочно, выносил все, что плохо лежало на родном предприятии («Ты здесь хозяин, а не гость, неси отсюда всякий гвоздь»), санитар продавал больничные простыни.

Мой отец, высококвалифицированный наборщик-универсал, имел халтуры, сколько хотел. Если он просто «повторял», он был в норме, но если он повторял без счета... «Мой батя видел твоего в пивной на Трубной», — сообщала какая-нибудь Таня Горячева, и я шел «извлекать».

За прилавком стояла пивная бочка, баллон углекислого газа для подачи пива из бочки, за занавеской хранились бочки пустые и полные. У буфетчицы был штат добровольных помощников, так что они сами бочки не катали, ящики не таскали — завсегдатай тут как тут, а ему — накапают.

Из горячего были сардельки свиные, иногда — раки. Вобла, селедка, килька, хамса, тюлька — соленый ряд, и даже бутерброды с красной рыбой по праздникам.

В Пасху шалман закипал пеной многоцветной яичной скорлупы. Московские умелицы, чье православие было чаще всего сомнительным, не только ухитрялись выжимать все оттенки желтого и коричневого из луковой шелухи, но при полном отсутствии подходящих красок получали верноподданнический кумачовый, алый, карминный, розовый цвет. Нежнейшая бирюза соседствовала с небесной голубизной, цвели васильками аквамариновые пятна, и зеленка всюду распускала свои ядовитые листья. И поверх всего этого великолепия весенними маками горели рачьи ломаные панцири. Как это было живописно!

Пасха была настоящим Праздником. Не знаю уж почему. Что я знал о Пасхе, о христианстве? Ничего. «Христос Воскрес! Воистину воскрес!» — и все. Но к Пасхе готовились, баба Маня доставала формы для куличей, мама-атеистка красила яйца, возникала предпраздничная кутерьма, а в день сталинской конституции — скучно выпивали и все.

В шалмане на закуску тратились не все — в двух шагах, на углу Сергиевского — овощной магазин, так что соленые огурцы (по собственному разнообразному опыту знаю — лучшая закуска к водке) всегда были на столиках. Пили стоя.

В шалманах курили преимущественно «Север», «Звездочку», те, что почище, — «Беломор» и даже «Казбек». Пивные кружки были массивные, толстого стекла, нынче таких не найдешь — серьезное оружие в драке. Стычки были часто, их гасили сами посетители или буфетчицы, генеральные сражения случались редко, иногда даже приезжал «черный ворон» из 18-го отделения, и в него бросали и правых, и виноватых. Снисхождение давалось только инвалидам: «Ты под стол-то посмотри, у нас три ноги на четверых» — и мильтон отступал.

В вытрезвитель забирали только тех, с кого можно было что-то взять, кредитоспособность милиционеры определяли с первого взгляда.

Женщин в шалмане было мало, и напиваться шлюхам не давали, во избежание истерик, визга, пьяных слез, так что желающие заработать стерегли клиента на выходе. «Здесь недалеко...», — так обычно начинался скоротечный роман.

Один приятель моего отца, куда мы ездили семьей в гости, жил в деревне Щукино (приблизительно там, где теперь Строгинский мост). Шалман в Щукино, на пристани, был деревенский, водка была в огромных бочках и стоила в 1,5 раза дешевле «Московской особой».

В войну стали гнать спирт из опилок и выпускать водку без названия, народ, впрочем, метко окрестил ее «сучком». Сучок был получше — белая головка (водку закупоривали пробкой и заливали сургучом разного цвета — традиция еще царских времен) и похуже, подешевле — красная головка. На складчинах начинали с белой головки, а потом шла в ход резко вонявшая сивухой красная головка.

Сам хозяин в Щукино не пил (выпивал для компании), пила его жена, зарывала бутылки в огороде, а когда денег на целую бутылку не хватало, перехватывала стакан в шалмане, но не торчала там подолгу, а сразу бежала домой.

Другой сослуживец жил в Сокольниках, в Полевом переулке, в невообразимом курятнике — к рубленому двухэтажному дому прилепились пристройки, галереи (дом имел глухую стену), надстроена мансарда; все это шаталось, скрипело, сквозило, грозило обрушиться.

Там неподалеку был классический шалман — павильон «Закусочная», где собиралась хевра — шпана, грабившая людей в парке «Сокольники»; посетителей «Закусочной» они, впрочем, не трогали. А уж в самом парке шалманов было несчетно, потом они выродились в кафе-стекляшки вроде многим известной «Сирени».

В шалмане на Трубной играл на аккордеоне Weltmeister обожженный слепой, Саша-танкист, музыкант от Бога. Он стоял или сидел на торном ящике у самого входа, перед ним лежала кепка, в которую опускали мелочь; песню можно было заказать, но тогда нужно было бросить не меньше рубля, желтого, почему-то напечатанного по вертикали. Иной раз среди меди и «серебра» можно было увидеть скомканную зеленую трешку. Время от времени Саша отправлял содержимое кепки в большой кошель (может быть — в дамскую сумочку), который держал за пазухой.

Болтали, будто бы Саша играет в каком-то ресторане (называли «Нарву») за занавеской, чтобы не смущать публику (некоторые брезгливо относились к инвалидам — я бы этим некоторым головы поотрывал). «Саша зарабатывает на операцию по зрению», — объясняли завсегдатаи. Пил он редко, только когда подносили.

Вечером за ним приходила жена, высокая сурового вида сухопарая женщина, всегда с кавказской овчаркой на поводке, и они молча поднимались по Печатни-кову переулку — жили они где-то у Сретенских ворот; я встречал Сашу и его жену с маленькой дочкой в филипповской булочной и продмаге на углу Рождественского бульвара и улицы Дзержинского (Лубянки).

Играл и пел Саша фронтовые песни; но не те, что передавали по радио, — блатные песни; все это играл и пел в той манере, которая принята была в шалманах и вагонах пригородных поездов. Публика была невнимательна, шалман слушал самого себя, каждый желал успеть выкрикнуть свою правду.

Гоп со смыком это буду я!

Граждане! Послушайте меня!

Граждане же не желали слушать,

Граждане желали выпить и покушать

...и поговорить!

Но иногда появлялся ценитель, в кепку летела трешка, Саша как-то по-особому склонял обожженную щеку к инструменту и начинал играть «Караван». Он играл аккордеонную классику, играл так, что иной раз замолкал шалман, своим истерзанным сердцем разделив чужую тоску.

Жизни моей хватило, чтобы понять: в грязи и слякоти пивной, в чаду дешевого табака и матерщины, в луже тротуара или собственной блевоты мне были явлены подлинные великомученики и чудотворцы. Невидимыми нимбами осиянны были их хмурые, а иной раз и звероподобные лики. Это они выиграли в прах проигранную Сталиным и отцами-командирами священную войну.

Это они в затрапезности и обносках сносили все тяготы и лишения послевоенной поры и спасли империю в тот миг, когда в стране, где тележные оси все еще смазывали, как при Владимире Красном Солнышке, дегтем, 29 августа 1949 года встал, оплывая и пучась, ядерный гриб. Зонт, подаривший нам жизнь. В первое послевоенное десятилетие большая часть их ушла, и многих могил уже нет.

Умер Саша-музыкант, так и не сделавший операции по зрению, умер летчик, носивший вместо лица восковую маску — щеки, нос, усы. За несколько лет она стала серой, стертой, страшной. Он всегда спал вечером у церкви Успения Богородицы, однажды его оттуда и забрали в морг. Умерла и двужильная Дуня-буфетчица: рак, медали и «Красная Звезда» на подушечках, духовой оркестр.

Расплескалась в улочках окрестных

Та мелодия, а поющих нет...

После 1958 года в «Закусочной» на Трубной разместили контору «Мосгормо-локо» (что-то в этом роде), и первое время в тихую женскую обитель врывались загулявшие личности, залившие уже зенки, и благим матом орали:

— Дуня, 150 с прицепом и повторить!

Блядью буду — не забуду этот пароход...

Я очень рано понял, что обязательно все это опишу — и надпись «Юрка Пая», и наш двор, и мужскую 239-ю школу, и Сандуны, и голубятников, и шалманы. Я многие годы частенько приезжал на Сретенку, проходил переулками, Трубной. И, поравнявшись с бывшим шалманом, я слышал: Саша-танкист, склонив обожженную щеку к своему нарядному, горящему перламутром аккордеону, играет мелодии Берлина, Вены, Парижа, Буэнос-Айреса. Besame mucho, La Cumparsita, «Под небом Парижа», «Караван»…

Но из прошлого, из былой печали,

Как ни сетую, как там ни молю,

Проливается черными ручьями

Эта музыка прямо в кровь мою.

Я не стал писателем. В моей детской мечте было много суетного, я желал славы, денег и прочих мимолетных соблазнов.

С тех пор как я неведомым образом излечился на склоне лет от мучительной болезни, что терзала меня десятилетиями (увы, шалманы не стали спасительной прививкой), я разом отрешился от всего суетного, мне мало теперь надо, и ничего от жизни, кроме новых испытаний, я не жду.

Я не стал писателем, но я исполнил свою детскую клятву. Юрка Пая, Дуня, Саша-музыкант, быть может, теперь вы уйдете из моей памяти, и меня перестанет терзать эта музыка, обжигающая мою душу? Хочу ли я этого? Не знаю.

15 декабря 1958 года культуре «Голубого Дуная» пришел конец — было опубликовано постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении борьбы с пьянством и наведении порядка в торговле крепкими напитками». Кафе-мороженым и аналогичным предприятиям общепита оставили «Советское шампанское» и сухие вина, водку и все остальное — ресторанам. Хотели, как лучше...

Вместо борьбы с пьянством спровоцировали резкий его рост. Уже в 1959 году народ, естественно, нашел выход из положения. Бутылку водки стали покупать вскладчину, два-три человека, появилась новая питейная культура, после денежной реформы получившая название «на троих».

Первого января 1961 года один ноль с денег 1947 года убрали, в новом масштабе установились цены на водку: «Кубанская любительская» (я был ее большим любителем, преданным беззаветно) и горькие настойки стали стоить (со стоимостью посуды) 2 р. 62 коп., «Московская особая» — 2 р. 87 коп., «Столичная» (появилась в широкой продаже в 1953 году) — 3 р. 12 коп., коньяк три звездочки — 4 р. 12 коп. Цены на посуду: чекушка — 9 копеек, полулитровая — 12, винная 0,75 — 17 копеек.

Народ выбрал «Московскую». Коренной в тройке, собрав деньги, оставлял себе 13 копеек и посуду и мог выпить еще кружку пива, которое стали разливать из металлических бочек на колесах, как и квас.

Пить в общественных местах запрещалось, можно было загреметь в милицию, что грозило серьезными неприятностями, поэтому пили между гаражами, в закоулках, подъездах, общественных туалетах, все наспех, все на нервах. Взбудораженные нервы требовали успокоения, за год потребление алкоголя удвоилось. Водку вместе с закуской стали приносить в пивные, столовые, кафе, даже в детские кафе-молочные. Власть добавила выпивке состязательный характер. И каждый подсознательно думал: «Да что я этого милиционера не проведу?»

Забегая вперед, расскажу историю. 16 июня 1972 года я шел встретить Татьяну Михайловну из школы. В этот день вышло «Постановление об усилении борьбы с пьянством». Я купил газету, чекушку «Кубанской» и зашел в столовую на проспекте Вернадского, где всегда было бутылочное пиво. Когда я наливал водку в стакан, в зал вошли два милиционера. Деваться было некуда, и я поставил ополовиненную чекушку на стол.

— Ну ты даешь! — сказал мне сержант, — даже не прячется.

— А вы что, постановление не читали? — удивился я, протягивая им газету, — с сегодняшнего дня ответственность за пьянство усиливается, но разрешается приносить и распивать. Так что вот это, — я показал на стеклянную табличку «Приносить и распивать спиртные напитки категорически запрещается», — вот это скоро снимут. Ваше здоровье, — и я выпил полстакана.

— Ты закусывай, — посоветовал мне сержант, — возьми себе студень.

— А правильно, а то где выпить человеку, — поддержал правительство рядовой, — и нам лишняя забота — ходи смотри, у кого что под столом стоит. — И стражи порядка удалились в отделение милиции порадовать товарищей благой вестью.

* * *

Вернемся, однако, к родному пепелищу. У нас была печь-голландка, она щеголяла белоснежными изразцами, по центру гладкими, а по краям с лепниной, с изразцовой полкой и медными вьюшками и заглушками, выглядело это все неожиданно нарядно в нашем убогом жилище. В печное дело я втягивался постепенно, долго. Дровяные биржи начинали работу 1 сентября. Еще до того как пойти в первый класс, я сопровождал отца на биржу; там, в Головином переулке, был шалман, потом пивная, дожившая до перестройки и сгинувшая в «лихие 90-е».

Брать меня в шалман отцу строго-настрого было запрещено мамой, отец называл ее «главносемействующая» за крутой нрав и привычку командовать. Отец запрет, конечно же, нарушал, но вынужден был ограничиваться малым.

«Дрова, они разные бывают», — эту немудреную истину я слышал множество раз. Прежде всего у учетчика, того, кто мерил пресловутый «кубик», осведомлялись: откуда дровишки? И получали неизменный ответ: «Из лесу, вестимо. Из Тверской губернии». На что покупатель глубокомысленно замечал:

— Там дровяники правильные (дровяники — участки леса, предназначенные на дрова). Баржой, стало быть, доставлены?

— Баржой, в самый что ни на есть Северный порт, — учетчик прекрасно понимал намек. — Если и сплавляли, так они год сохли. Дрова сухие, жаркие.

— Особенно осина, — иронично заканчивал беседу покупатель.

Вряд ли кто из нынешних горожан скажет, какие дрова лучшие. Наверно, удивлю — ольховые, ни сажи, ни золы, один жар. Ольхой топили барские и царские печи. Дрова с севера — значит, будет ель, сосна, береза и осина. Кленовых дров в России не бывает, по древнеславянским поверьям клен — это человек, липу не рубят на дрова, из нее делают утварь и иконостасы, отличные дрова из яблони и груши, вот и сжег немец в войну все сады.

Надо было договориться с учетчиком, чтобы в «кубике» было поменьше осины, а уголь (один куб дров можно было получить углем, четверть тонны) был донецкий антрацит. Что-что, а договориться отец мог с кем угодно, дар Божий, которого я начисто лишен.

День покупки и доставки дров был длинным и тяжелым, потому что привезенные дрова нужно было распилить, хотя бы так, чтобы их можно было убрать в сарай. Соседи помогали друг другу, но надежнее было управляться силами своей семьи, поэтому к козлам я встал рано. Опытному пильщику достаточно было, чтобы вторую ручку двуручной пилы кто-нибудь держал и двигал ею в такт, для этого годился ребенок. Если пила хорошо разведена, пилить с малолетним помощником можно. Пилы в нашем дворе разводил лучше всех наш коммунальный враг Александр Иванович. Во время перемирия мы вручали ему пилу, он отчаянным усилием приходил в трезвое состояние и разводил зубья на совесть. Про такую пилу говорят — сама пилит.

Профессиональные пильщики пользуются для определения длины чурака (отпиливаемой части бревна) меркой — палкой, которую привязывают к козлам. Мы пилили на глазок, а глазомер у меня удивительный, чураки по 50—55 см, так как топка у нашей печки была о-го-го. После пилки — колка.

Если Петр I был царственным плотником, то Николай II — царственным дровоколом; современники свидетельствуют: царь был дровоколом от Бога, но что-то в небесной канцелярии напутали, и русская история пошла под топор.

Но топором рубят дрова любители для бани на даче, колка дров производится колуном, а топор — инструмент плотника.

Прежде чем развалить чурак на плахи, надо его осмотреть. Трудности при колке создают сучья, так вот сук надо рубить вдоль, а не поперек, а то с одним чураком выбьешься из сил. Развалили плаху на два полена — получили четверик, на три — шестерик, на четыре — восьмерик, мельче — лучина и щепа, необходимые для растопки.

Поленья нужно уложить в поленницу так, чтобы она не завалилась, чтобы удобно было брать дрова и не получилось так: всю березу и хвойные сожгли, осталась одна осина, а от нее не занимается антрацит.

Печи-голландки в Россию, естественно, завез Петр I, уж очень ему изразцы с парусниками были милы. Муравленые (изразцовые) печи в России ставили со времен патриарха Никона, и печи с пазухами и сложными дымоходами ставили, но Петру все иноземное казалось лучше.

Первобытная голландская печь была (как и русская) теплонакопительной и примитивной, брала массивностью (10 м2), поэтому медленно и остывала. Топку имела без колосников и поддувала, но в России ее быстро усовершенствовали. Самые маленькие голландки были по 2,5 м2, но обычный размер — 4—5м2, печка обязательно изразцовая, с полками, иной раз с пилястрами и даже колоннами. Печь остывала медленно, потому что имела несколько камер, где раскаленный воздух запирался системой вьюшек и заслонок.

Топить голландку одними дровами накладно, дрова служили для создания температуры, при которой загорался каменный уголь. Уголь — только кардиф или антрацит, тот, кто попытается топить голландку бурым углем или штыбом, тот враг печи и самому себе, можно до того дотопиться, что произойдет самовозгорание сажи в дымоходе.

Вьюшки надо закрывать в строгой очередности, а заслонку дымовой трубы — только когда в топке все перегорело или вытащено кочергой в ведро с водой, иначе недолго и угореть. Родители поочередно преподавали мне эту науку.

Зимой топить печку, кататься на коньках и санках и читать книги (по одной в день, частенько я читал их у топки) — это мои любимые занятия по сию пору, но санки! — вот уж, поистине, укатали Сивку крутые горки.

Дом спалить я не мог, но бед натворить — легко, поэтому печку мне доверили не сразу. Постепенно я понял, как лучше уложить поленья, чтобы вовремя занялся и начал рдеть уголь, знал, что его надо вымочить, а иногда и взбрызнуть водичкой. Уголь раскалялся, и наконец по нему начинали бегать языки синеватого пламени, жар становился невыносимым, и я закрывал дверцу топки, время от времени орудуя кочергой.

Кочерга, металлический совок, щипцы, рукавицы, ведерко с сухим чистым песочком, ведро с водой, чтобы сбрасывать запоздавшие угли, иначе весь жар в небо уйдет, вот все инструменты истопника. Сосновые и еловые дрова стреляют при топке, поэтому пол у печки был обит железом.

Как и все истопники, я был немного Брюс: сильная тяга — к морозу, как и красное пламя поленьев, белое с синими искрами — к оттепели. Береза дает много сажи, а осина — золы.

В 1952 году 239-ю мужскую школу поставили на ремонт, во двор выбросили длинные половые доски из классов, я потихоньку таскал их в сарай, крашеные, сухие, они горели как жаровые дрова (из деревьев, высушенных на корню, что еще в XIX веке употреблялись для плавки металла).

В обслуживании печки был один деликатный момент: она требовала угля больше, чем мы покупали — 250 килограммов уходили за тридцать топок, а их в году было около сотни. Уголь можно было без всякого риска спереть из угольной ямы любой соседней котельной (у каждого дома — своя), но мама относилась к государственной собственности как к святыне... Вот мне и приходилось, щадя мамины верноподданнические чувства, тырить уголь в ее рабочую смену.

Году в пятьдесят пятом в угольную яму одиннадцатого дома сгрузили крупно нарубленный антрацит — куски не лезли в ведро. Я колол их, благо дворник держал лом неподалеку, а дома еще и разбивал куски молотком и разглядывал оттиски неведомых папоротников и хвощей, что росли и цвели миллионы лет назад в излучине Дона. Моей коллекции мог позавидовать иной палеонтологический музей: отпечатки чьих-то лапок, крылышек и хвостов сгорали в топке нашей голландки — хранить экспонаты мне было решительно негде.

Может быть, я что-то пропустил, запамятовал, но иной раз наплывает: тусклый свет лампочки без абажура в коридоре, я усаживаюсь поудобнее на детском стульчике, разжигаю растопку. На столе тети Мани за моей спиной уже расположился Котя, большой, очень важный кот, разменявший третий десяток и прекрасно сознающий свою исключительность, рядом с ним том Дюма. Вот пламя бересты и лучины начинает охватывать поленья, становится светлее, вот пошло тепло, и Котя мощно замурлыкал. Никого кроме нас нет в коридоре — редкий час тишины в нашем доме.

И никакой нищеты, никакого убожества нашей жизни я не замечал, а сказал бы кто — не поверил. Гудела, потрескивая, печь, граф Монте-Кристо подкупал телеграфиста оптического телеграфа (любимое, лакомое место романа, который читается в третий раз), пел старый кот, и Федор Яковлевич еще в своей комнатенке задумчиво наигрывал на тальянке «Когда б имел златые горы и реки полные вина»...