Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

Похвала старению

Демографические перемены, охватившие мир в ХХ веке, имеют фундаментальное значение, они оказывают огромное влияние на ключевые социальные процессы нашей эпохи. Суть же этих перемен остается малопонятной, причем не только широкой публике, но часто и людям, которые, казалось бы, должны хорошо разбираться в подобных вещах уже просто в силу профессиональной необходимости: экономистам, политикам и т. п.

Слишком удивляться этому, конечно, не приходится. Люди жили на Земле тысячелетиями и были убеждены, что Земля покоится на трех китах. Впоследствии наука немного потеснила мифологию, но отнюдь не вытеснила ее, мифы продолжают успешно конкурировать с научным знанием. К числу таких весьма стойких мифов принадлежит и миф о старении населения.

Согласно этому мифу старение населения — одна из главных составляющих демографического кризиса, переживаемого всеми странами с низкой рождаемостью (в том числе, конечно, и Россией), признак «одряхления нации», источник непомерной нагрузки на работающее население, численность которого становится все меньше и меньше, так что скоро «стариков некому будет кормить», предвестник неизбежного банкротства систем социального обеспечения. Одним словом, старение населения — это большая беда, и никто не знает, как ее избыть. Что можно противопоставить этому мифу?

Истоки старения населения

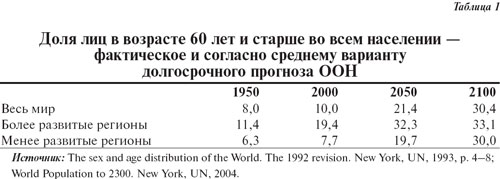

Старение населения — это изменение его возрастного состава, при котором сокращается доля детей и молодых людей и увеличивается доля пожилых. Этот процесс действительно идет во всем мире — сначала он затронул только развитые страны, но постепенно распространяется и на все остальные (см. табл. 1).

У истоков старения наций, как и всех других перемен, объединяемых понятием «демографический переход», стоит одно из величайших достижений человечества — установление контроля над наиболее опасными факторами смерти и рез кое снижение смертности. В результате вымирание поколения замедляется и увеличивается совокупное время, прожитое каждым поколением при одной и той же его исходной численности. Каждый родившийся доживает в среднем до более позднего возраста, все чаще — до глубокой старости. Изменяется вся структура проживаемого каждым поколением времени, ибо с ростом общего числа лет жизни еще более высокими темпами увеличивается число лет, прожитое в средних и старших возрастах. Например, ожидаемая продолжительность жизни в Швеции за ХХ век выросла у мужчин с 50,9 до 77,1 года, у женщин — с 53,7 до 81,9 года. В результате совокупное время, проживаемое каждой тысячей родившихся обоих полов, увеличилось с 52,3 до 79,4 тысячи человеко-лет, или в 1,5 раза. Но при этом число человеко-лет, проживаемых в возрасте до 20 лет, выросло в 1,2 раза, в возрасте от 20 до 60 лет — в 1,4 раза, а в возрасте 60 лет и старше — в 2,4 раза.

Само по себе такое изменение свидетельствует об огромном социальном завоевании, о небывалом выравнивании шансов на жизнь. Прежде долгожительство было привилегией немногих, слабо связанной с привычными социальными привилегиями — знатностью, богатством. Продолжительность жизни гораздо больше зависела от воли случая, кому-то выпадал жребий умереть, не прожив и недели, кто-то доживал до седин, но таких было меньшинство. Шансы на короткую или на долгую жизнь были примерно одинаково неравны для всех родившихся — и для богатых, и для бедных.

Теперь все изменилось, долгожительство из привилегии немногих превратилось в норму для большинства, в этом смысле принцип egalite реализовался в гораздо большей степени, чем могли ожидать провозгласившие его деятели Французской революции. Чем ниже смертность, тем более полно реализован этот эгалитаризм. В России сейчас смертность намного выше, чем в Европе, Северной Америке или Японии, значит, в ней больше неравенства перед лицом смерти и она, стало быть, еще недостаточно демократическая страна, что бы и кто бы ни думал о ее политическом и социальном устройстве.

Но даже и в России снижение смертности на протяжении ХХ века было огромным, соответственно кардинально изменилась и структура времени жизни поколений. Ожидаемая продолжительность жизни новорожденных россиян в начале XXI века составляла 65 лет — это очень мало по сравнению с европейскими 77 или японскими 81, но все же это вдвое больше, чем было сто лет назад. В 1900 году в России только 493 из каждой тысячи новорожденных мальчиков и 526 из тысячи новорожденных девочек имели шанс дожить до 20-летнего возраста, в 2000 году соответственно — 961 мальчик и 976 девочек. Сейчас у нас до 60 лет доживает больше мужчин, а до 75 лет — больше женщин, чем 100 лет назад доживало до 20-летнего возраста. Но именно оставшееся в прошлом быстрое раннее вымирание формирует тот контур возрастной пирамиды с широким основанием и узкой верхней частью, который оплакивают демографы, политики и журналисты, озабоченные старением населения.

Вторая причина старения населения — и даже, может быть, более важная на современном этапе — это снижение рождаемости, но оно в свою очередь тесно связано со снижением смертности, служит ответом на него.

«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» — люди долго следовали этому завету, однако в конце концов от него пришлось отступить. Первый человек, Адам, к которому и была обращена приведенная выше божественная рекомендация, жил, согласно библейскому преданию, 930 лет, а Ной — 959 лет. Если бы все его потомки жили столько же, Земля наполнилась бы очень быстро. Но когда люди стали умножаться, Господь подсократил время их жизни: «пусть будут дни их сто двадцать лет». Дольше 120 лет, действительно, практически никто не живет, да и до этого предела доживают редчайшие единицы. В среднем же на протяжении тысячелетий каждому родившемуся было отпущено жизни лет 30. Кому — больше, кому — меньше, а в среднем 30. Поэтому люди плодились быстро, а размножались медленно — к началу ХХ века их набралось немногим более полутора миллиардов.

Но к этому времени Луи Пастер уже изобрел вакцинацию, произошло немало и других изменений в экономике, социальной жизни — и отмеренные еще в допотопные времена 120 лет вдруг оказались не столь недостижимыми. Сто двадцать не сто двадцать, а семьюдесятью-восемьюдесятью годами средней продолжительности жизни уже никого не удивишь. Земля стала стремительно наполняться людьми, за каких-нибудь сто лет их стало вчетверо больше, чем набежало за десятки тысячелетий человеческой истории.

Все мы живем на одной планете и, пока живем, занимаем на ней некоторое место, в определенном смысле пропорциональное времени нашей жизни. Чем дольше мы живем, тем больше производим и потребляем, создавая тем самым нагрузку на ресурсы, предоставляемые нам природой или созданные трудом предшествующих поколений. Долговременное существование людей возможно только в том случае, если их хозяйственная деятельность согласована с ресурсными возможностями ареалов, в которых они живут, а если говорить обо всем человечестве — с ресурсными возможностями планеты. Как бы велики ни были эти ресурсы, они не безграничны.

Если снижение смертности не сопровождается снижением рождаемости, оно означает стремительный рост нагрузки на ресурсы. Каждая тысяча родившихся, даже при низкой российской продолжительности жизни 65 лет, занимает на Земле больше места, чем две тысячи россиян, родившихся сто лет назад, при средней продолжительности жизни немногим более 30 лет.

То же и в мире. В 1950 году родилось примерно 100 млн человек, которым при тогдашней ожидаемой продолжительности жизни (46,5 года) предстояло прожить 46,5 млн человеко-лет. В 2000 году родилось порядка 130 млн человек — на 30% больше, чем в 1950-м. Но им, теперь уже при нынешней среднемировой ожидаемой продолжительности жизни (65 лет), предстояло прожить 84,5 млн человеко-лет — не на 30%, а на 82% больше. К этому надо добавить, что ХХ век ознаменовался стремительным ростом потребностей людей, каждый день их жизни требует теперь гораздо бoльших рукотворных и природных ресурсов, чем прежде. Так что совокупный объем ресурсов, на которые претендуют новорожденные 2000 года, превосходит потребности их дедов, родившихся в 1950 году, в разы.

Мировая экономика не поспевает за этим взлетом потребностей, и возникает реальная угроза быстрого нарастания разрыва между возможностями и потребностями всего человечества, каждой страны и каждой семьи. Соответственно на всех уровнях социальной системы включаются стабилизаторы, способные уменьшить этот разрыв или хотя бы затормозить его разрастание. Предпринимаются огромные и небезуспешные усилия для расширения экономических возможностей за счет повышения эффективности хозяйственной деятельности, технического прогресса и т. п. Но одновременно вступают в действие и механизмы сокращения потребностей, а среди них едва ли не главное место принадлежит замедлению и прекращению демографического роста. Если исключить катастрофический вариант решения этой задачи в результате небывалого планетарного всплеска смертности, то единственным путем, по которому пока, к счастью, и идет человечество, становится снижение рождаемости.

Оно постепенно распространяется на все страны, каждое последующее поколение в них оказывается менее многочисленным, чем предыдущее, и именно это становится главной непосредственной причиной старения населения. Мало того что структура времени предстоящей жизни каждой тысячи новорожденных становится все более «старой» — самих этих тысяч оказывается все меньше и меньше. Возрастная пирамида утрачивает привычную форму не только потому, что расширяется ее верхняя часть, но — и в еще большей степени – потому, что сужается нижняя.

Таким образом, старение населения — это не преходящий кризис, а закономерный эволюционный процесс, неотделимый от других магистральных перемен, составляющих суть демографического перехода. Рано или поздно этот переход закончится, повсеместно окончательно установится новый тип воспроизводства населения, а возрастная пирамида нового типа с низкой долей молодых и высокой долей пожилых возрастов полностью вытеснит прежнюю «молодую» пирамиду.

Но нам выпало жить в промежуточное, переходное время, когда новая возрастная пирамида только формируется. В памяти жив еще прежний демографический порядок, а консерватизм человеческого мышления поддерживает надежды на то, что все как-то образуется, снова станет так, как было.

Эти надежды тщетны. Старение населения остановить невозможно. Речь идет не о том, что можно изменить, а о том, к чему нужно приспособиться.

Новое расписание жизни поколения

Старение населения сопряжено с огромными изменениями в жизненном пути людей, в обстановке их повседневной жизни, их родственных связях и т. п. Эти изменения осознаны давно. Еще в 50-е годы минувшего века французский социолог Жан Фурастье, сравнивая жизнь европейца конца XVII и середины XX веков, рисовал следующую картину.

В конце XVII столетия в Европе среднестатистический отец семейства женился первый раз в 27 лет; он вырос в семье, в которой всего родилось пятеро детей, но из них лишь половина дожила до 15 лет; как и у его отца, у него самого было пятеро детей, из которых только двое или трое были живы к моменту его смерти. Этот человек доживал до 52 лет; когда он умирал, уже не было в живых никого из его бабушек и дедушек (трое из них скончались еще до его рождения), обоих его родителей и троих из его детей. В середине ХХ века такой «средний» человек родился в семье, в которой было всего трое детей, женился в 26 лет на 24-летней девушке и также имел двоих-троих детей. Достигнув 50 лет, он имел один шанс из двух прожить еще более 26 лет.

В прошлом в одном случае из двух дети умирали раньше своего отца, половина оставшихся теряла отца, не достигнув совершеннолетия. Средний возраст детей к моменту смерти одного из родителей составлял 14 лет. Ныне возраст «среднего» сына к моменту смерти отца приближается к 55–60 годам. Прежде родители умирали, как правило, до того, как их младшие дети заканчивали образование. Теперь нормальная супружеская пара на 15–20 лет переживала брак младшего из своих детей[1].

Большинство людей всегда живет внутри некоего «семейного облака», в окружении близких и дальних родственников. Так было всегда, но теперь это «облако» изменило свою форму. Прежде оно было «горизонтальным», семейное окружение человека складывалось в основном из людей его поколения, родных, двоюродных, троюродных братьев и сестер и их супругов. Любой неграмотный крестьянин прекрасно понимал значение таких слов, как невестка, зять, шурин, золовка, свояк, свояченица, — ныне их точный смысл не вполне ясен большинству людей с высшим образованием. Ибо эти линии связи стали немногочисленными и утратили свое былое значение. Зато теперь умножились и вышли на первый план межпоколенные родственные связи. Сегодня никого не удивит человек, имеющий одновременно родителей, детей и внуков, «семейное облако» стало «вертикальным».

Семья — это общество в миниатюре. То, что происходит с каждой семьей, происходит и со всем населением. Сосуществование поколений детей, родителей и прародителей повсеместно становится общим правилом, а не редким исключением, как прежде. Состоящее из «вертикальных» семейных структур население само выстраивается «вертикально», по-иному группируется вокруг оси возраста, вследствие чего все периоды жизни человека можно использовать теперь гораздо более полноценно.

Прежде всего это относится к периоду трудовой деятельности, к формированию и использованию фонда рабочего времени поколения.

Он зависит, конечно, от того, как определяются границы рабочих возрастов. Чтобы не усложнять рассуждения и упростить сравнения, примем условно в качестве рабочего периода возрастной интервал от 20 до 60 лет. Время, которое предстоит прожить среднему новорожденному в этом интервале (с учетом тех, кто не доживает до него или умирает до его окончания), называется «отсроченной продолжительностью жизни в рабочем возрасте». Если бы никто из родившихся не умирал до достижения 60 лет, то такая отсроченная продолжительность жизни в интервале от 20 до 60 лет составляла бы 40 лет. Но какая-то часть людей обязательно умирает, не достигнув 60, поэтому в действительности интересующий нас показатель всегда меньше 40 лет.

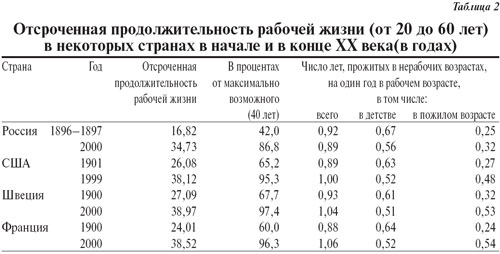

Когда-то это отличие было очень большим, но, как видно из табл. 2, снижение смертности в ХХ веке привело к значительному сближению фактической и предельно возможной отсроченной продолжительности рабочей жизни, в некоторых странах оставшиеся различия составляют менее 3%. Это небывалое гуманитарное достижение и одновременно источник огромного экономического выигрыша.

Показатели этой таблицы не зависят от рождаемости, они говорят о распределении времени жизни поколения безотносительно к его исходной численности и определяются только тем, как поколение вымирает. Мы видим, что показатели для поколений, живущих в условиях смертности начала и конца ХХ века, очень сильно различаются. А это не может не иметь далекоидущих экономических последствий.

Каждый человек на протяжении своей трудовой жизни должен произвести достаточно, чтобы: а) прокормить себя; б) отдать «долг», в счет которого он жил в детстве, до начала трудовой деятельности; в) отложить на собственную жизнь в старости, когда он уже не будет работать. В начале ХХ века главной заботой во всех странах была «отдача долга», причем не только за себя, но и за многочисленных сверстников, не доживших до начала трудовой деятельности: они ведь тоже «брали в долг», пока были живы.

В России, при ее смертности рубежа XIX и XX веков, очень высокой даже по тем временам, на каждый год жизни «среднего» представителя поколения в рабочем возрасте приходилось 0,92 года жизни в дорабочем и послерабочем возрастах. Но в дорабочем (когда накапливался «долг») — намного больше, чем в послерабочем: соотношение было примерно три четверти на четверть. Сходным оно было и в других странах.

За сто лет все изменилось. В меньшей степени — в России с ее жутко высокой для рубежа XX и XXI столетий смертностью: здесь все еще две трети «иждивенческой» жизни приходится на детские возрасты. Но в странах с низкой смертностью время жизни в до- и послерабочих возрастах распределяется приблизительно поровну.

Какая ситуация выгоднее с экономической точки зрения: прежняя или нынешняя? Конечно, нынешняя. Судите сами. И дети, и пожилые иждивенцы были всегда. В прошлом и те и другие кормились за счет скудного фонда рабочего времени каждого поколения, но львиная доля уходила детям. Сейчас фонд рабочего времени значительно вырос, но на его долю, причитающуюся иждивенцам, претендуют в равной степени и дети, и пожилые. Однако дети потребляют до того, как они начали производить, и в прошлом из-за высокой ранней смертности многие из них так никогда и не возмещали потребленное, это были чистые потери. Иждивенцы же преклонных лет потребляют после того, как они прожили трудовую жизнь, и живут на ими же накопленное. Более того, какая-то часть накопленного никогда не востребуется людьми, хотя и работавшими, но умершими до достижения верхней границы рабочего возраста или вскоре после того, как они ее достигли, — в экономическом смысле — это ситуация, прямо противоположная той, которая возникает при ранней смертности детей. Так что демографические изменения создают предпосылки для сведения экономического баланса поколений с гораздо меньшими потерями, чем прежде.

При этом следует учитывать и то, что человек вступает в свой второй «период иждивенчества» через 40–45 лет после того, как покинул первый период, а за это время общество становится намного богаче. При прочих равных условиях теперь оно способно без особого напряжения поддерживать уровень потребления пожилых, намного более высокий, чем их уровень потребления в тот период, когда они были детьми и когда в значительной мере формировались их потребности.

Наши рассуждения могут показаться излишне упрощенными, поскольку они не принимают во внимание многих конкретных особенностей прежней и нынешней ситуаций. В частности, весьма условны границы рабочего возраста — от 20 до 60 лет. Разве не известно, что в прошлом большинство людей начинали работать задолго до достижения 20 лет, да и сейчас это не такая уже редкость? Точно так же люди продолжали и продолжают работать и после достижения 60. Можно ли без учета всех этих обстоятельств сравнивать конец XIX и начало XXI века?

Знание конкретных деталей и их учет при общих рассуждениях, конечно, необходимы. Но и упрощенная, освобожденная от деталей схема, математическая модель тоже бывают небесполезны. Таблица смертности — инструмент, с помощью которого рассчитаны показатели, приведенные в табл. 2, — как раз и есть такая модель. Она действительно не учитывает фактического возраста начала и окончания трудовой деятельности, но помогает понять, как и почему он меняется.

При внимательном прочтении этой таблицы становится почти очевидным, почему даже в недалеком прошлом трудовая деятельность должна была начинаться очень рано, а теперь ее начало стало возможным отодвинуть к более поздним возрастам.

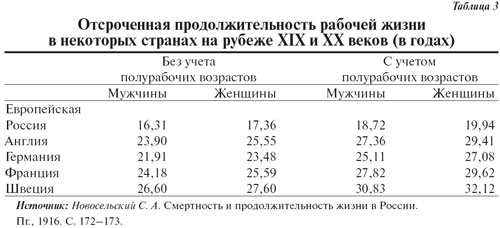

Фонд рабочего времени поколения был очень маленьким, его поневоле приходилось расширять за счет более молодых и более пожилых, т. е. за счет тех, кого известный русский демограф С. Новосельский отнес когда-то к «полурабочим» возрастам. Он рассчитал отсроченную продолжительность рабочей жизни в России и в других странах на рубеже XIX и XX веков, считая рабочими, как и мы, возрасты от 20 до 60 лет, а полурабочими — от 15 до 20 и от 60 до 70 и принимая год жизни в этих возрастах за полгода рабочей жизни. Это дало прибавку, но не такую уж большую. Вот что у него получилось (см. табл. 3):

Даже и в европейских странах, а о России и говорить нечего, приходилось как можно более полно использовать фонд рабочего и «полурабочего» времени — просто для того, чтобы прожить. Нельзя было, например, сокращать его для того, чтобы удлинить время учебы, получения образования, это было доступно лишь немногим. Создание современной системы образования в таких условиях было невозможно.

Совсем другое дело сейчас, когда фонд рабочего времени поколения увеличился в полтора-два раза, у общества появился «демографический жирок», а значит, и определенная свобода выбора. Использовать часть выигранного времени для удлинения периода учебы (тем более что теперь почти все начавшие ее доживают до ее завершения) оказалось крайне выгодным, позволило резко повысить экономическую отдачу каждого рабочего года. К тому же теперь и «вертикальное семейное облако» помогает продолжать образование до 20–25 лет — ведь сейчас у людей в этом возрасте, как правило, живы родители и даже прародители, что раньше было редкостью. Теперь же и смертность снизилась, и матери и отцы в момент рождения последнего ребенка оказываются более молодыми — при низкой рождаемости женщины в основном заканчивают рожать детей к 35 годам, часто даже к 30, а прежде нередко рожали до 50.

Так что сегодня даже и у женщины, родившей по нынешним временам поздно, ее младшие дети достигают 20-летнего возраста, когда самой ей 50–55 лет: они еще вполне могут пользоваться материальной поддержкой родительской семьи. Можно сколько угодно морализировать или иронизировать по поводу великовозрастных балбесов, сидящих на шее своих родителей, но это — один из ресурсов, за счет которого создается современный человеческий капитал. А единственное основание для иронии или моральных сентенций — это то, что раньше все было не так. Но все ли, что было раньше, было лучше?

Казалось бы, расширение свободы выбора в связи с ростом фонда рабочего времени должно было сказаться и на верхней границе рабочего периода, привести к ее снижению. В самом деле, если теперь средняя отсроченная рабочая жизнь поколения стала на 10–15, а то и более лет продолжительнее, чем прежде, почему бы не прекращать трудовую деятельность хотя бы годика на два раньше? Но тут нет той социальной и экономической мотивации, которая побуждает удлинять период получения образования, и общество, как правило, делает выбор не в пользу увеличения времени посттрудового досуга. Скорее напротив, верхняя граница периода трудовой деятельности повышается и наблюдается его общий сдвиг к старшим возрастам. В большинстве европейских стран возраст выхода на пенсию — 65 лет, а то и старше. Сильно схематизируя для наглядности, можно сказать, что рабочий период имеет тенденцию сдвигаться от интервала 20–60 к интервалу 25–65 лет.

Но и это в большинстве случаев оправдано произошедшими демографическими изменениями. Ведь время жизни в старших возрастах также значительно увеличилось. Например, в Швеции в условиях смертности начала ХХ века на каждые 100 тысяч родившихся приходилось 866 тысяч человеко-лет, прожитых в возрасте 60 лет и старше, а в условиях смертности конца ХХ века — 2 055 тысяч. Для Франции соответствующие показатели — 579 и 2 078 тысяч, для США — 692 и 1 843 тысячи, для России — 413 и 1 117 тысяч человеко-лет.

Теперь не только намного больше людей доживает до 60 лет, но, как правило, и живут они после этого существенно дольше — мужчины примерно на пять лет, женщины — на семь-восемь. Поэтому можно сдвинуть рубеж окончания трудовой деятельности на пять лет, ничуть не сократив времени пенсионного досуга.

В результате всех этих подвижек складывается совершенно новое «расписание» жизни поколения, подобного которому не было никогда прежде. К нему-то и надо приспособиться, изменив многие институты, нормы и взгляды, которые формировались и укреплялись веками в расчете на совершенно другую временную структуру человеческой жизни.

Надо адаптироваться

Спору нет, новое «расписание» жизни поколений требует перераспределения совокупной массы потребляемых поколением ресурсов в пользу все более поздних периодов жизни.

Ситуация явно непривычная. Во все века люди знали, что на их иждивении находятся дети. Детей было много, их содержание осознавалось как долг родителей, семьи, а если дети оставались сиротами, то дальних родственников, сельской общины и т. п., — все это считалось нормой. Стариков же было мало, а неработающих почти совсем не было (в России в 1897 году на одного человека в возрасте 70 лет и старше приходилось 15 детей до 15 лет), их иждивение не играло большой роли в экономике большинства семей и народном хозяйстве в целом.

Теперь же все поменялось, стало много пожилых и престарелых, которых «кто-то должен кормить». А так как рождаемость продолжает снижаться, а доля стариков — увеличиваться, то «скоро некому будет их кормить». Мы к этим клише уже начинаем привыкать. «Надо понимать, что содержание пенсионеров осуществляется за счет тех, кто работает», — разъясняют нам время от времени руководители Пенсионного фонда.

А правильно ли это разъяснение?

Почему кто-то должен «кормить» стариков? Ведь это не дети, которые могут жить только в кредит. Пожилые люди — в массе своей, конечно, — это те, кто уже проработал 30, 40, а то и 50 лет. Их никогда не может быть «много», их всегда меньше, чем число работавших в «их» время, — ведь каждое поколение постепенно вымирает. Выходя на пенсию, они перестают работать, но продолжает работать и приносить дивиденды созданный ими капитал.

Новые поколения приходят на уже готовое, созданное их родителями и прародителями, сегодняшними пенсионерами. И то, что производится сегодня, — только отчасти продукт живого труда ныне работающих, в нем всегда присутствует частица овеществленного труда родительских поколений. Нынешние работники живут в построенных предшественниками домах, трудятся на возведенных ими заводах, ездят по проложенным ими дорогам и наведенным ими мостам, используют созданные ими и ими же вложенные в головы детей знания… Если бы каждому поколению пришлось начинать все на пустом месте, немного бы они наработали.

Кроме того, как и все граждане, пожилые люди могут претендовать на часть рентных доходов от эксплуатации природных ресурсов, на которые у них ничуть не меньше прав, чем у тех, кто участвует в текущем производстве.

Почему же тогда «кормление» стариков так жестко связывается с численностью трудоспособного населения? Возможно, потому, что от него сейчас сильно зависят пенсионные системы.

Развитие пенсионных систем, несомненно, должно стать одним из главных ответов на быстрый рост доли пожилых людей в ХХ веке, хотя изначально они создавались, исходя из других соображений. Развитие товарно-денежных отношений и городских видов деятельности подорвало основы семейной солидарности поколений, характерной для крестьянской жизни, и потребовало выработки новых форм их социальной солидарности. Тогда-то и стали возникать государственные пенсионные системы (исторически это произошло в конце XIX века), означавшие, что иждивение пожилых людей в той или иной степени брало на себя государство. Источниками ресурсов, за счет которых государство платило пенсии, были либо обычные налоги, либо специальные страховые платежи работников и работодателей. Расходы на пенсии покрывались из текущих платежей (система «pay-as-you-go»), количество пожилых людей было небольшим, намного меньшим, чем число работающих, соответственно и их иждивение было для государства не слишком обременительным.

Заметим, что поступление ресурсов при системе «pay-as-you-go» слабо связано с прошлым трудовым вкладом получателей пенсий. Оно в гораздо большей мере отражает достаток плательщиков, которым они в определенной, довольно произвольной мере делятся с пенсионерами. В условиях экономического роста это выгодно всем: работающим есть чем поделиться, а пенсионеры реально получают даже больше того, на что они могли рассчитывать. Мог ли, скажем, французский, да даже и советский рабочий, начинавший свою трудовую деятельность в 1930 году, ожидать того уровня благосостояния, который оказался ему доступен, когда он вышел на пенсию в 1975-м? Едва ли.

Но ничто не вечно. Пенсионные системы совершенствовались, идея ответственности государства за содержание пожилых укреплялась, круг лиц, имеющих право на пенсию, расширялся, а размеры пенсий по мере роста богатства обществ, особенно после Второй мировой войны, увеличивались. И вот тут-то и вмешалось новое обстоятельство — старение населения: стало быстро расти число пенсионеров — и абсолютное, и относительное, в расчете на одного плательщика страховых взносов или налогоплательщика из следующих, не столь многочисленных поколений. Система «pay-as-you-go», имевшая скорее филантропический, нежели экономический смысл, перестала справляться со своими задачами.

Ответом на новую ситуацию стала более экономически обоснованная идея накопительных пенсий, которая теснее связывает право пожилого человека на пенсию с его вкладом в экономику, сделанным на протяжении трудовой жизни. Впрочем, эта связь существует и тогда, когда текущий заработок человека позволяет ему самому откладывать на старость, а потом жить на сбережения.

Для нас сейчас важно другое: если действительно можно установить связь между экономическим вкладом человека на протяжении его рабочей жизни и его благосостоянием в послерабочем периоде и отказаться от системы «pay-as-you-go», то почему это благосостояние постоянно ставится в зависимость от числа сегодняшних работников и их текущих налоговых платежей или каких-то других? Демографу трудно ответить на этот вопрос, и я с удовольствием переадресовываю его экономисту.

Разумеется, нас интересует теоретический ответ, а не ссылка на конкретные обстоятельства, которые способны похоронить любую теорию. Если человек всю жизнь трудился над созданием чего-то, что никогда не было использовано и со временем превратилось в груду ржавого лома, проданного по дешевке в другую страну, то с чего же он будет получать дивиденды? Но не будем о грустном…

Единственное, что кажется очевидным, так это то, что сохранение прежней «распределительной» пенсионной системы — это как раз пример типичной неадаптированности социального института к новой ситуации, создаваемой старением населения. И понятно, что для каждого, кто не может или не хочет менять действующую систему, старение населения — это надвигающаяся страшная катастрофа.

А дело ведь не только в пенсиях. При новом раскладе времени жизни многое надо делать не так, как делали еще совсем недавно: и лечить, и учить, и селить, и обслуживать, и страховать, и развлекать…

Скажем, одно из неприятных последствий происходящих перемен — старение трудовых ресурсов: соотношение младших и старших рабочих возрастов меняется в пользу старших. При нынешних темпах развития науки и техники знания, полученные во время учебы в молодости, неизбежно устаревают с очень бoльшой скоростью. А доля носителей таких устаревших знаний при новой возрастной структуре увеличивается. Устранить это противоречие невозможно. Нужно, стало быть, искать какие-то адаптивные формы его разрешения. Возможно, это должна быть регулярная, всеохватывающая и общедоступная система обновления знаний, рассчитанная на людей средних рабочих возрастов, или чтонибудь в этом роде.

Немалые проблемы возникают и в социально-политической жизни. Ведь пожилые люди составляют все большую часть электората, да и в политической, идеологической, культурной элите, среди чиновников их становится все больше. Не усилится ли консерватизм, застойность постаревших обществ, не станут ли они «геронтократическими»? Не возникнет ли из-за этого конфликт поколений? Видимо, и здесь нужно думать об адаптации политических институтов к новой ситуации, может быть, вводить какие-то возрастные квоты при заполнении определенного рода вакансий и т. п.

Рыночный сектор во всем мире давно уже отреагировал на происходящие сдвиги, предложил широкий выбор товаров и услуг, ориентированных на платежеспособный спрос пожилых людей. Бодрые старички и старушки в шортах, объезжающие туристические достопримечательности, стали привычным элементом ландшафта многих и многих городов и весей на всех континентах. И что-то не слышно, чтобы из коммерческого сектора раздавались жалобы на старение как на угрозу будущему.

Другое дело чиновник. Ему-то как раз легче ничего не делать и валить все беды на стихию жизни, которая, по его мнению, всегда устроена неправильно. Для него старение населения — это что-то вроде внезапно налетевшего урагана: за него нельзя ни с кого спросить, а потому на него можно спокойно перекладывать вину за все свои недоработки, недомыслия, а то и злоупотребления.

Сегодня уже мало кто помнит, как высокие чиновники, а с их подачи и средства массовой информации пугали россиян «проблемой 2003 года». В отчете об одной конференции, посвященной этому вопросу, сообщалось, что «по мнению участников конференции, важнейшими факторами, составляющими ожидаемый кризис 2003 года, являются: растущее выбытие основных фондов предприятий, крупные выплаты по внешним долгам и демографический кризис»[2]. По поводу двух первых «составляющих» сказать ничего не могу, хотя понимаю, что за ними, несомненно, стоят принимавшиеся кем-то финансовые, инвестиционные и прочие решения. Но при чем здесь демографический кризис? Валить на него, конечно, удобно, но как может ползучий кризис, длящийся несколько десятилетий, вдруг обострить ситуацию в каком-то отдельно взятом году?

Из недр тогдашнего Минтруда доносились пояснения, что в 2003 году из-за постарения населения станет невыносимой нагрузка иждивенцами на работающее население. В конце концов сведущие люди разъяснили чиновникам и журналистам, что, хотя в долговременной перспективе нагрузка пожилыми в России росла, в данный момент она как раз снижалась. И что вообще иждивенцы состоят не только из пожилых, но и из детей, а общая иждивенческая нагрузка в 2003 году не только не выросла, а была самой низкой за весь послевоенный период. Так что если «проблема 2003 года» и существовала, то демография здесь была ни при чем. Тут подоспел рост мировых цен на нефть, и «проблему» перестали поминать. Но эта история служит хорошей иллюстрацией того, как из подчерки вания негативных сторон старения населения можно пытаться извлечь политическую выгоду.

Тем не менее реальные проблемы, не связанные с экономической конъюнктурой или электоральным циклом, а порожденные глубинными эволюционными демографическими изменениями, конечно, существуют. Но они требуют не паники и нагнетания «демографической истерии», а пересмотра многих сложившихся представлений, изменения многих «правил игры», перестройки многих привычных институтов. Предстоит еще немало и проб, и ошибок, но важно не застывать в неподвижности, считая, что всякое изменение — это ошибка и все всегда должно оставаться, как было.

Россия — белая ворона

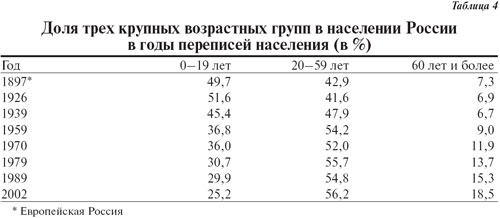

Старение населения — всемирный процесс, он затрагивает все страны и везде порождает сходные проблемы. В России старение началось позднее, чем в большинстве европейских стран, но тоже продвинулось уже очень далеко (см. табл. 4).

Стало быть, наши проблемы сродни проблемам всех стареющих обществ? Нельзя ли позаимствовать что-нибудь из их опыта? Кое-что, конечно, можно, но далеко не все. И захотим — не потянем. Хотя какими-то чертами Россия и в самом деле близка к западным странам, во многом она все еще остается среди них белой вороной. Если мы вернемся к табл. 2 и снова сопоставим российские показатели с показателями других стран, то увидим, что, хотя наше отставание по величине фонда рабочего времени поколения за сто лет заметно сократилось, оно все еще остается немалым. Мы не добираем по сравнению с ними три-четыре года.

Если же взять только мужчин, то разрыв оказывается еще бoльшим (свыше пяти, а то и шести лет).

Жить же мы хотим, как все, с тем же «расписанием» жизненного пути, что и европейцы, американцы или японцы. Хотя пока такое расписание не по нашему демографическому карману.

Хорошо бы было, конечно, тоже включиться в общую тенденцию «сдвига» рабочего периода с интервала 20–60 на интервал 25–65 лет, удлинив период учебы. И мы как будто и движемся в этом направлении, сейчас вот поговариваем о втором высшем образовании. А за счет какого времени? Сдвигаться-то нам пока особенно некуда. А сдвинемся — прижмем стариков, что нас, конечно, не смущает: предложений о повышении возраста выхода на пенсию до ев ропейского уровня у нас хоть отбавляй. Но понимают ли предлагающие, о чем говорят?

В самом деле, во многих странах законодательный возраст выхода на пенсию выше, чем в России: как правило, для мужчин и даже для женщин — 65 лет, иногда и выше. Но ведь все эти страны добились огромного выигрыша в продолжительности жизни пожилых людей. А мы? У российских женщин тоже был выигрыш, но в два-три раза меньший, чем у француженок, американок или японок. У мужчин же (в это трудно поверить) не то что никакого выигрыша в продолжительности жизни пожилых людей за весь ХХ век — чистый проигрыш (см. табл. 5).

Мало того что в Западной Европе, Северной Америке или Японии до возраста выхода на пенсию доживает гораздо больше людей из каждого поколения, чем в России. Дожившие до пенсии там имеют высокие шансы пользоваться ею на протяжении относительно длительного времени. В 2000 году среднему 65-летнему обитателю «западного» мира предстояла более долгая жизнь, чем среднему 60-летнему россиянину (табл. 6).

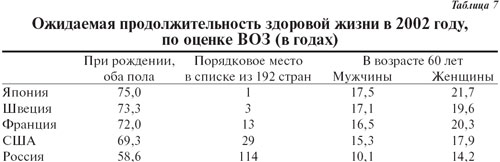

Учтем еще различия в продолжительности здоровой жизни. Этот показатель стал оцениваться сравнительно недавно, и его нельзя считать столь же точным, как показатель общей продолжительности жизни: достоверность фиксации момента смерти и момента наступления хронического нездоровья, инвалидности, конечно, различна. Но все же методика оценки продолжительности здоровой жизни развивается, и Всемирная организация здравоохранения регулярно производит такую оценку для всех стран. Воспользуемся ею и увидим, что достигший нынешнего пенсионного возраста мужчина в России имеет в среднем шанс прожить, оставаясь здоровым, только примерно три четверти оставшейся ему жизни — на пять-семь лет меньше, чем его сверстник в Европе, Америке или Японии (см. табл. 7).

Но до пенсии надо еще дожить. А у нас шансы на это не слишком велики, и уже на протяжении нескольких десятилетий понижаются. В 1965 году из каждой тысячи мужчин, достигших 20-летнего возраста, 732 имели шанс дожить до 60 лет. В 1980 году — всего 644, в 2000-м— и вовсе 563. А соответствующий показатель в США в 2000 году — 856, во Франции — 868, в Японии — 904, в Швеции — 912. Шансы для 20-летнего мужчины дожить до 65 лет в этих странах тоже немаленькие, намного больше, чем в России дожить до 60: в США — 790, во Франции — 808, в Японии — 854, в Швеции — 862. А у нас до 65-летнего возраста при нынешней смертности могут дожить чуть не вдвое меньше — только 450 из каждой тысячи 20-летних.

И вот эти жалкие остатки проработавших всю жизнь поколений россиян вдруг оказываются непосильным бременем для накачанной небывалыми нефтяными доходами российской экономики, и чуть не каждый день нам объясняют, почему — в целях ее спасения — неизбежно повышение возраста выхода на пенсию.

Нету на вас, друзья, Ивана Андреевича Крылова!

А ведь у вас и так все неплохо складывается. Значительная часть россиян не доживает до пенсии и не использует свой взнос в обеспечение собственной старости, преждевременная смертность компенсирует эффект постарения населения, облегчая жизнь Пенсионного фонда. Чего же вы еще хотите? Повышение возраста выхода на пенсию, конечно, облегчило бы ее еще больше, но ведь если так пойдет, то этот фонд вообще может оказаться ненужным.

Все-таки надо договориться: что для чего существует — люди для Пенсионного фонда или Пенсионный фонд для людей? Или более широко: чего же мы всетаки хотим — чтобы люди умирали пораньше или чтобы жили подольше?

Если второго, то демографического старения не только не избежать — ему надо максимально содействовать. Пока наша возрастная пирамида «стареет» только «снизу» вследствие снижения рождаемости. Снижение смертности в детских возрастах (оно у нас все же идет, хотя и медленно) до поры до времени противостоит старению населения. И только когда начинает снижаться смертность пожилых людей, к «старению снизу» добавляется «старение сверху». Сейчас оно как раз и идет на Западе, и нам надо бы добиваться его всеми силами.

Единственный дозволенный метод борьбы со старением населения — повышение рождаемости. Однако использование этого метода возможно только теоретически, на практике оно совершенно невероятно. Для того чтобы при низкой смертности иметь и низкую долю пожилых в населении — такую, например, какая была в России в первой половине ХХ века, т. е. на уровне 6–7%, нужен огромный рост рождаемости. При ожидаемой продолжительности жизни 75 лет — уровень для нас пока недостижимый, но во многих странах уже превзойденный — нужно было бы иметь общий коэффициент рождаемости на уровне примерно 35 промилле (а не менее 10, как сейчас). Это нынешний уровень Пакистана или Ирака. Но у них продолжительность жизни 61 год, и темпы роста населения избыточно высоки.

Рождаемость в России сейчас очень низка, и было бы хорошо, конечно, если бы удалось ее повысить. Но Пакистаном или Ираком Россия все равно не станет, а то повышение рождаемости, на которое можно рассчитывать даже при самых благоприятных обстоятельствах, не остановит процесс старения населения «снизу». К старению же населения «сверху» за счет снижения смертности пожилых и просто надо стремиться.

Эликсира вечной демографической молодости не существует, да и нужен ли он? Такая молодость — спутник быстрой смены поколений, господствовавшей на протяжении всех минувших веков. На наших глазах она становится достоянием истории. Теперь поколения живут долго, и это небывало расширяет пространство индивидуальной человеческой жизни, время доступных каждому трудов, забот и радостей земных.

Что же в этом плохого?

[1] Fourastie J. De la vie traditionnelle a la vie «tertiaire». Recherches sur le calendrier demographique de I’homme moyen // Population, 1959, № 3.

[2] http://www.raexpert.ru/conference/2000-2004/problem_2003/