Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

Старость как институт

Проблематика старости в значительной мере связана с тем, как наше общество пытается осмыслить и решить вставшие перед ним новые задачи собственного воспроизводства. Процесс смены поколений — уход одних и приход других — затрагивает основы нашего бытия: рождение, жизнь, старение, смерть. Сдвиги в возрастной структуре общества, изменение межпоколенческих взаимоотношений влияют на отношение к жизни и смерти. Оно трансформируется, но не сразу и не во всех общественных группах одновременно. Поэтому в сознании общества сосуществуют отложения разных эпох, представления разных общественных групп, прослеживаются следы воззрений, имеющих весьма разное культурно-историческое происхождение.

«На саночках»

Наиболее архаический и еще не изжитый слой восходит к временам, завершившимся недавно, но длившимся очень долго. Отчасти мы унаследовали то отношение к человеческой жизни и смерти, которое сложилось еще во времена неолита и без серьезных изменений дожило в России до конца XIX — начала XX века. Значит, у нас оно господствовало еще полтора-два поколения назад, в странах же, с которыми мы себя сравниваем, — три-пять поколений назад (в рамках макроистории разница ничтожная, а в рамках микроистории — существенная). С древности и вплоть до начала демографического перехода человечество воспроизводило себя так же, как большинство видов животных: за счет быстрой смены поколений и поддержания относительно большого размера популяции. В традиционных аграрных цивилизациях люди жили обычно до тех пор, пока участвовали в воспроизводстве — рождении детей и обеспечении их всем необходимым для жизни. Сюда относилось не только выращиваемое на полях, но и хранимое в памяти: песни, предания, сказки и пр.

Старость длилась недолго, и в этот период члены общества, уже не участвующие в производстве материальном, играли и доигрывали свои роли в производстве культурном и социальном. Известны старцы — носители родового предания, сказители и мудрецы. В той или иной степени эта роль возлагалась на каждого состарившегося человека. Подчеркнем, носителем мудрости человек становился не благодаря своим дарованиям, а в силу того, что он переходил в особый возраст.

Забегая вперед, скажем, что новоевропейское мышление перевернуло эти отношения. Как сказано у Шекспира, только достигший мудрости имеет право на старость. Но изначально мудрость, способность знать и помнить то, чего не помнят другие, приходила к людям с годами. Тому есть современные свидетельства: по рассказам фольклористов, в российских деревнях некоторые песни знают и поют только старики. Люди, не достигшие старости, этих текстов «не знают», но неожиданно для самих себя «вспоминают» их — когда входят в возраст «старых», людей, имеющих внучат[1].

Но вот сказки рассказаны, песни спеты. Внуки выросли. Старикам пора...

Во многих аграрных обществах сложились традиции искусственного прекращения жизни стариков. Не надо думать, что это делалось лишь под влиянием рационального расчета, чтобы избавиться от «лишних ртов». Работал гораздо более сложный механизм, целью которого было поддержание баланса жизни и смерти, отношений этого и того мира. Умерщвление не имело ничего общего с преступлением из корыстных побуждений или убийством врага. Надежно защищенное ритуалом и его мифологическими интерпретациями, переселение стариков в страну предков у славян, например, помещалось в контекст праздника весеннего обновления природы и пр. Не скорбь, а веселие, разгул сопровождали катания, завершавшиеся спуском стариков «на саночках» или «на рогожке» вниз, в овраг[2].

Мы не знаем, как относились сами старики к своей участи. Ритуал был зафиксирован уже тогда, когда умерщвление заместилось театрализованным действием, смысл которого был неясен самим участникам. По сохранившимся элементам обряда можно судить, что «старик» или «дед», посланец в страну предков, во время совершения ритуала наделялся особыми правами, которые в обыденной жизни не полагались ни ему, ни кому-либо иному. Такое отношение к ушедшим сохранил современный обычай похорон: покойному принято оказывать особые знаки уважения, даже если при жизни его не слишком ценили. Реконструируемый обряд, в отличие от похорон, начинался прежде смерти при активном участии «старика», который лишь в ходе ритуала лишался жизни.

Противоречила ли эта практика чувству любви, привязанности к уходящим? Вообще, как утверждают антропологи, обычай, диктуя всеобщие и обязательные правила поведения, действует повелительно и безусловно. Поэтому можно предположить, что и при совершении ритуального умерщвления обычай был способен блокировать, отключать индивидуальные чувства, аффективные связи, а значит, избавлять людей от чувства горя, вины и утраты.

От тех архаических времен в нашем сознании остались представления, что жизнь должна быть завершена в свой час, когда живущий обязан уйти. И даже более того: что у старого человека, вырастившего внуков, нет иных общественных обязанностей, как только освободить мир от своего присутствия. Следы этих воззрений легко обнаружить в реакциях людей при известии о чьей-либо смерти. Смерть в молодом возрасте воспринимается как противоестественное, смерть старого человека — как естественное событие. За словом «естественное» стоит признание некоего должного порядка вещей. С ним соглашаются и сами старики, говоря о себе: «Зажилась», «Пора мне» и т. п., даже если при этом они надеются, что окружающие станут им возражать. Случается, кто-то высказывает мнение, что больной бабушке «надо помочь», не рассматривая такую «помощь» как убийство[3]. В особенности, если этот исход приносит пользу более молодым членам семьи, например, освобождает для них комнату в квартире. Ясно, что совре менный уголовный закон квалифицирует подобные действия как преступление, такое же, как и любое другое убийство. Но если говорить о бытовой морали, то в зависимости от социальной группы преклонный возраст и немощность жертвы могут быть смягчающим либо, наоборот, отягчающим обстоятельством.

Смена воззрений на ценность человеческой жизни есть последствие смены режимов воспроизводства населения. На протяжении каких-то десятков лет человечество кардинально изменило способ приспособления к среде, поддержания размера популяции. На смену быстрому обороту поколений при многочисленности составляющих их индивидов пришло сокращение численности новых поколений при увеличении средней продолжительности жизни. Человечество пока не успело приспособиться к этому новому состоянию. Проблема старости оказалась в самом центре еще не разрешенных противоречий.

Раньше представлялось естественным, что человеческое тело, мозг изнашиваются за сорок лет жизни. Теперь этот процесс резко замедлен, тех же ресурсов хватает на вдвое более длительный срок. Старики стали жить дольше. Но их роль как носителей родового предания и родовой мудрости упразднена. На смену большой трехпоколенной семье приходит нуклеарная, в которой есть пара родителей и ребенок/дети, либо еще более редуцированные варианты — неполная семья, дети на пансионе в школе, дети-сироты и пр. Для «старых» в этой системе места нет. Бабушки (и изредка дедушки) если и используются в процессе семейной социализации, то в качестве заменителей мамы и папы. Базовые ценности теперь транслируются не по линии бабушка/дедушка — внуки, а по более короткому и быстрому контуру: СМИ — дети.

За те два-три поколения, что отделяют наше общество от патриархального деревенского быта, оно не изжило полностью традиционного отношения к старости. В общественном сознании сохраняются следы представлений, что старики являются носителями какого-то особого знания, которое они должны передать самым молодым. Остаются и представления о том, что состарившиеся люди должны уйти. То же думают о себе и старики. Собственно, они вынуждены думать о своем опыте и знаниях как о чем-то безусловно ценном — вне зависимости от конкретного содержания последних, и думать о своем существовании как безусловно лишнем, вне зависимости от его реального наполнения и от обстоятельств жизни. В этом состоит феномен старости. Потому-то старики и пристают ко всем со своими соображениями и воспоминаниями и в то же время мучаются тем, что «мешают».

Следы описанного слоя представлений о старости тем явственнее, чем слабее включенность социальных субъектов в то, что именуется нормативной культурой, чем ниже их оснащенность присущим ей символическим капиталом и прежде всего книжными/школьными знаниями. В сознании образованной части общества эти архаические мотивы представлены в ослабленном виде. Их подавляет другая система воззрений. Исходным в этой публичной и бытовой философии является утверждение абсолютной ценности человеческой жизни безотносительно к тому, чья это жизнь — младенца или старика, мужчины или женщины. Такие универсалистские и секулярные по своей природе взгляды суть дальние изводы этики Возрождения.

Ценность жизни и ценность смерти

Сложившееся среди гуманистов представление о жизни как ценности и о неотъемлемом праве каждого человека на жизнь стали основой многих институтов современности как формальных, принадлежащих социетальному уровню, так и неформальных, находящихся на уровне первичных сообществ. Декларируемой целью этих институтов является сохранение и обеспечение жизни членов обще ства, что на языке государства называется социальным обеспечением, здравоохранением, техникой безопасности и пр. Цель малых сообществ точно такая же, но она носит имя любви к своим близким.

Смерть как постоянная угроза, отводимая усилиями институтов обоих уровней, является негативным регулятором этих процессов поддержания жизни.

Идея смерти нагружена в нашей культуре важнейшими регулятивными функциями. Одна из них — жизнеутверждающая. Коль скоро жизнь объявляется наивысшей ценностью, то средством утвердить ее в этом качестве является указание на ее противоположность, смерть. Смерть, соответственно, выступает в большинстве дискурсов как наихудшее или абсолютное зло. Это делает смерть важнейшим многофункциональным общественным инструментом. На страхе смерти держатся институт власти, институт войны, правоохранительные институции и институт охраны и многие другие. Непризнание того, что смерть есть предельное зло, обесценивает названные институты современного общества. Так, не находится эффективных мер профилактики бытовых или ритуальных самоубийств, еще менее — самоубийств политических, в частности, практики голодовок, самокалечения и иных способов уничтожения своей жизни в местах заключения. Человек, не боящийся смерти, знающий худшее зло, чем смерть, неуправляем. Потому получившая распространение практика террористов-смертников так сильно волнует контртеррористические ведомства.

Другой пример — эвтаназия. Институт здравоохранения отторгает эту практику, ибо она грозит подрывом ценностных оснований медицинской помощи, принцип которой — безусловная и абсолютная необходимость бороться за жизнь как таковую. Узаконению эвтаназии препятствует и неотчетливо осознаваемый страх подорвать абсолютность авторитета смерти указанием на то, что страдания могут быть бoльшим злом, нежели смерть.

В приведенном выше описании легко узнать черты этической системы, получившей наименование «советского гуманизма». Имея коллективистскую природу (примат ценности рода над ценностью жизни отдельной личности), эта система, тем не менее, уже исходила из ценности жизни как таковой. Старая, «родовая» логика вела к тому, что миллионами жизней платили за победы и производственные успехи или просто за сохранение власти. Но логика новая требовала создавать учреждения для сбережения жизни младенцев и матерей, старух и стариков. Без какого-либо давления со стороны общества пенсионное обеспечение ввели сперва для городских работников, потом и для сельских.

Идеологическое сопровождение этих мер строилось на противопоставлении архаической морали, господствовавшей вплоть до первых десятилетий XX века, и «новой морали». Наше сегодняшнее отношение к старости и ее символу, пенсии, представляет собой смесь этих противоположных друг другу толкований.

Не входя в историю вопроса о введении пенсий, отметим, что для нашей страны принятие на себя государством обязательств пенсионного обеспечения было одним из самых значимых вариантов социального контракта. Социальная эксклюзия стариков была санкционирована государством. Введением обязательного для всех пенсионного возраста накопленный пожилыми людьми опыт был объявлен утратившим значение. Законодатель предписывал вывести этот опыт из оборота[4]. Социальная смерть стариков уподобилась их физической смерти в архаических обществах. Недаром в современном русском языке используется понятие «выход» (на пенсию), близкое понятию «уход» из жизни, а ритуалы проводов на пенсию более чем сходны с ритуалами прощания с покойным. И сам человек, бывает, воспринимает пенсию как «черную метку», посланную ему от имени общества, как знак «пора уходить» — и потому она может вызвать у него грусть или негодование.

Но в то же время пенсия несет в себе жизнеутверждающую символику. Она распространяет на старость предикаты жизни. Прежде всего, это признание общественной необходимости человека. Общество отменяет требование «ухода». Хотя пенсия назначается с некоторым учетом заслуг, статуса, заработков в так называемом трудоспособном возрасте, она воспринимается пожилыми людьми как признание их общественной необходимости. Пенсионное обеспечение по старости переозначивает поздний период жизни. Он не перестает быть временем приготовления к тому, чтобы и обществу, и близким было удобно расстаться с человеком. Но поверх архаического слоя значений накладывается иной, ресемантизирующий эту же действительность. И пенсионеры восприняли новый сигнал от общества: они демонстрируют политическую и гражданскую активность, не имеющую параллелей в других статусно-возрастных группах.

Публичный, декларируемый современным российским обществом подход к смерти таков: смерть человека есть зло и горе, мечта человечества — бессмертие. Но наряду с ним существует другой, тоже публичный, «научный» дискурс, который берет начало в европейской новейшей истории. В нем, исходя из общественной необходимости смерти, жизнь признается высшим, но ограниченным для каждого человека благом, которым он не может пользоваться беспредельно. Человек должен уступать место другим. Ясно, что в таких условиях смерть теряет качества зла — если не публично, то в умолчании.

Существует и «практический» дискурс, который исходит из того, что век пенсионера не должен быть слишком долгим, иначе пенсионеров не прокормить. Идеи укоротить этот период если не «сзади», то «спереди», за счет более позднего пенсионного возраста, регулярно становятся предметом обсуждения во властных инстанциях и прессе.

Молодые старики

Новая мораль, а с ней и новый тип отношения к старости еще только приходит к нам. Вместе с другими атрибутами «современности» она лишь начинает утверждать свои права. То, что преклонный возраст может быть связан не только с лишениями и страданиями, но и с удовольствиями, хорошо известно нашим пенсионерам, которые часто видят своих ровесников-интуристов, приехавших к нам развлечься, познакомиться с другой страной.

Во второй половине XX века в наиболее экономически развитых странах культурный и экономический прогресс привел к еще большему замедлению демографического оборота и еще большему увеличению срока жизни людей при высокой гарантии сохранения их здоровья. Биологическое по своей сути изменение режима воспроизводства населения повлекло за собой появление совершенно иного типа морали, иного отношения к человеческой жизни. Главным результатом однонаправленного действия всех факторов прогресса стало утверждение системы ценностей и норм, противоположных тем, к которым мы привыкли. Эта система предполагает, что в центре забот рода — личность, ее существование, ее жизнь.

Экономическое развитие создало условия для того, чтобы работники, да и вообще жители страны, активно потребляли. Высокая производительность труда позволила сократить рабочее время и резко расширить время досуга, когда потребление идет наиболее активно — в том числе и досуга после окончания трудовой жизни, на пенсии[5].

Относительно ранний выход на пенсию многочисленной когорты людей, обладающих определенными средствами, в очередной раз изменил представления о старости. Понимание старости как возраста утраты смысла и цели жизни сменяет представление о старости как аналоге молодости. Это время познания — познания жизни, познания радости. Прошла волна утверждения радостей секса после 60, 70, 80. Множатся курсы по изучению ремесел, языков, на которых пенсионеры в своем кругу или рядом с молодыми предаются познанию, учебе. Не говоря уж о путешествиях… Встает ли вопрос о цели такого познания, и если да, то как он решается? В европейской культурной традиции ответ есть. Накануне казни Сократ брал урок игры на флейте. Недоумевавшему — зачем? — он ответил: а когда же еще я успею этому выучиться?

«Young old», «молодые старики», — парадоксальное словосочетание. Такую категорию ввели несколько лет назад западные маркетологи. Их алчный взор, постоянно ищущий новые рынки, приметил людей, сочетающих замечательные характеристики: уже есть деньги и еще есть силы. Это не «пенсионеры вообще» с их скромными сбережениями. Это наиболее молодые либо наиболее сохранившиеся из пенсионеров. Кроме того, это люди, что-то понявшие в жизни, решившие, что накопленные за всю жизнь ресурсы — деньги, силы — надо тратить. Жизнь для них интересна — тем самым и они интересны компаниям, которые продают им товары и услуги, помогая почувствовать и пережить то, что не довелось в предшествовавшие годы.

Старость-медиатор

Никакая культура, никакое общественное сознание не могут утверждать исключающие друг друга подходы к одному и тому же символическому объекту, если нет общественно санкционированных средств медиации, средств перехода от одного к другому. В диалектике жизни и смерти таким медиатором является старость. Она — главный, хотя и не единственный посредник между общественной необходимостью жизни и общественной необходимостью смерти. Помимо старости в этой роли выступают казнь, война, болезнь, катастрофа и ряд других общественных институтов. Они делают смерть, немыслимую и невозможную, понимаемой и приемлемой.

В нашем светском обществе старость служит растянутым во времени ритуалом приготовления всех участников этого ритуала к смерти одного из них.

Время старости маркировано тем, что индивид утрачивает существенные атрибуты жизни. Он теряет физическую силу и способность коммуникации, понимаемую как способность к речевому, силовому, сексуальному взаимодействию, к визуальному, ольфакторному контакту и др. В течение этого периода должны исчезнуть и другие существенные социальные признаки, из которых главнейший — сознание себя и своей идентичности. Современному сообществу удобно думать, что это происходит «объективным» путем, за счет развития сенильных расстройств — старческого слабоумия, маразма, болезни Альцгеймера и пр. Нам неловко признаться, что стариковская неадекватность, имеет она «объективные» причины или нет, является прежде всего вмененной. Она задана как норма всем участникам ситуации, в том числе и самим старикам, с тем чтобы они применили ее к себе.

После совершившейся десоциализации общество или малое сообщество может считать себя свободным от обязательств перед своим членом. Смерть как легитимное прекращение его существования делается возможной.

Приготовление к смерти (задача, стоящая не столько перед стареющим человеком, сколько перед его окружением) есть социальная программа, но каждый индивид воспринимает ее как объективную, в этом смысле природную закономерность. Можно ей подчиниться или сопротивляться, можно состариться раньше срока или быть удивительно бодрым для своих лет, можно играть роль старого или навязывать ее тем, кто старше (например, чрезмерно опекая или снимая с них бытовые обязанности).

Социальный механизм отнятия у старого человека его общественных прерогатив и качеств у нас сегодня груб и плохо отработан. Этические представления, нравы, установки разных общественных групп и слоев зачастую противоречат друг другу. Возникает ситуация нормативной неопределенности, когда, как при нято говорить, «все зависит от человека». В самом деле, почтальон, приносящий пенсию одиноким старикам, может быть исполнен сострадания и симпатии к ним, но может и тяготиться своей обязанностью. То же касается медицинских работников — собственно говоря, всех, кто обстоятельствами поставлен в условия контакта со стариками.

Кто нас делает стариками

В позднесоветском обществе существовала достаточно прочная конвенция, определявшая момент наступления старости. По крайней мере, для рядовых людей. Для нерядовых она не имела силы — это их и выделяло. Имелись конвенции и о других этапах жизни, например, о наступлении зрелости[6].

Бурные перемены 1990-х годов сломали систему соответствия статусов и возрастов[7] и позволили людям, иногда не достигшим еще совершеннолетия, занять позиции предпринимателей, имеющих доходы во много раз большие, чем их родители. Ситуация напоминала эпоху гражданской войны, когда в 16 лет можно было стать командиром полка. Этот революционный период уже позади. Столь ранняя социализация больше не характерна для нашей жизни. Но новая социально-экономическая среда привела к необычно ранней десоциализации.

Начиная с девяностых работодатель пишет в объявлениях о приеме на работу: «Вниманию лиц до 35 лет…» Интересно отметить, что основным аргументом тех, кто выражает возмущение такой политикой, оказывается противопоставление самочинно установленного предпринимателями барьера в 35–40 лет барьеру «государственному» — пенсионному возрасту. При этом первый воспринимается оскорбленными соискателями работы как произвольный, выдуманный наглыми хозяевами, а второй — как естественный. Последний пример демонстрирует социальную, а не биологическую природу старости, понятой как фаза общественной непригодности человека; кроме того, он показывает повелительность этого представления. В старые / еще нестарые может записать себя человек сам, приняв или отвергнув сигнал от других.

Это могут решить за тебя «свои»: Дети сделали меня бабушкой, а я к этому не готова…

Это может решать «публика»: Вот скажут в очереди: «не переживайте, бабуля» или «эй, дед, подвинься», и увидишь, что жизнь-то прошла…

Наконец, это могут решать инстанции. Например, установят новый пенсионный возраст: Это, понятное дело, они могут!

Возраст в социологических исследованиях

В практике социологических исследований возраст принято считать одной из основных детерминант, влияющих на мнения и реакции респондентов. Вместе с обществом, которое они изучают, исследователи принимают за данность суждения (а может быть — предрассудки?), что молодость — это одно, а старость — другое, что с возрастом люди меняются и пр. Бытовые понятия о возрасте предстают в формах регулярных шкал, организующих массивы собранных данных.

В Левада-центре, чьи данные мы используем в этой статье, применяют такую шкалу:

Возраст (полных лет):

18–24;

25–39;

40–54;

55 лет и старше.

Заслуживает внимания вопрос о границах между возрастами — он подведет нас к главной проблеме: где и кем проводится граница старости. 18 лет — возраст совершеннолетия. Что касается 25- и 40-летия, то практика исследований показала, что на первом из этих рубежей, как правило, заканчивается молодость, а на втором — то, что должно, наверное, называться «второй молодостью».

Окончание учебы в вузе, брак, рождение детей — события, меняющие статус человека, его отношение к самому себе и к миру: рубеж в 25 лет связан, прежде всего, с изменениями, происходящими в человеке или в нуклеарной семье. Рубеж сорокалетия, конечно, тоже зависим от внутрисемейных процессов, таких как взросление детей. Но в сегодняшней России в гораздо большей степени тут проявляется роль человеческих объединений более крупного масштаба, тех, что располагаются на уровне общества в целом.

Во-первых, это совместно пережитый и уже совместно освоенный, отрефлектированный опыт последних десятилетий. К большинству из тех, кто взрослел и подходил к зрелости в восьмидесятые и девяностые годы XX века, пройдя через надежды и разочарования, уже не вернулся былой оптимизм. По множеству вопросов сорокалетние разделяют более скептические и пессимистические оценки своих старших современников.

Во-вторых, люди, достигшие сорока лет в конце 1990-х годов, в массе своей не могут претендовать на «хорошую» работу, с зарплатой, которую на современном языке называют «достойной». Речь идет не о работе высококвалифицированной, где вопрос о найме решается индивидуально, но о деятельности, скажем, в сфере услуг. В объявлениях о таких вакансиях способность к труду, профессиональная пригодность людей старше 40 ставится под сомнение или отрицается не в результате проверок, а заранее, априори. Возникает аналогия с пенсионным возрастом.

Недаром в ответах на вопрос: «В каком возрасте сейчас начинается старость?»[8] — первый сгусток реакций дают именно сорокалетние. Применительно к более ранним возрастам практически никому (1%) не приходит в голову говорить о старости. А начиная с сорока уже поговаривают (9%), чаще других — люди без специального образования (11%), женщины, у которых есть дети (11%), но нет мужа. Их доходы невысоки, они живут в небольших городах (13%), их участь им представляется невеселой. А невеселую участь они зовут «старостью».

Границу последней, самой старшей возрастной группы исследователи провели на уровне 55 лет. Рубеж (пенсионный возраст для женщин) установлен государством, принят обществом. В этой возрастной группе женщин подавляющее большинство, их дискурс здесь определяющий.

Лучшее время жизни

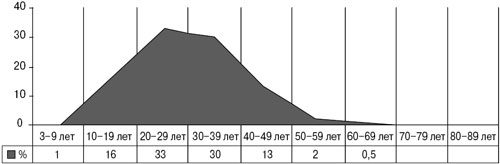

Вот как распределились ответы россиян на вопрос: «Какой возраст, на ваш взгляд, самый лучший?»

Никто не назвал возраст моложе 4 лет, и никто (для нашей темы это существенно) — старше 65 лет. Средняя по ответам всех опрошенных величина падает на двадцать восемь с половиной лет. На приводимой ниже диаграмме, имеющей форму горы, этот возраст указывает на ее «вершину»:

Диаграмма показывает, что 66% ответов о наилучшем возрасте падает на период от 20 до 40 лет. Мы видим, что на индивидуальные ответы явно воздействует какой-то внешний фактор, в силу чего они оказываются похожими друг на друга. Разброс мнений относительно «лучшего возраста» невелик. По-видимому, это свидетельствует о том, что общество относится совершенно по-разному к разным периодам человеческой жизни, которые различные группы респондентов выделяют более или менее сходно, демонстрируя согласие в оценках. Перед нами последовательность «возрастов» как ценностно окрашенных аскриптивных (приписываемых обществом индивиду) статусно-ролевых комплексов.

Есть вполне закономерные отклонения: среди самых молодых почти треть называет лучшим возраст моложе 20, а среди самых старших четверть относит лучший возраст к периоду от 40 до 50 лет, на манер греческого «акмэ».

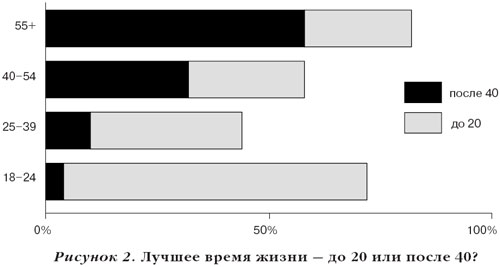

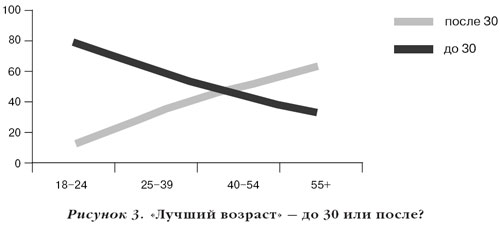

Рисунок 2 демонстрирует, что даже эти крайние мнения, которые могут показаться чудачествами, распределены в обществе очень «правильно»: чем люди старше, тем чаще они переносят лучший возраст в «свою», вторую половину жизни.

Но в целом можно сказать, что основная дискуссия между поколениями идет по вопросу: лучшее время — незадолго до или вскоре после 30 лет?

Казалось бы, каждое поколение хвалит собственный возраст. Но нет. По данным опроса получается, что хотя старшие поколения склонны сдвигать пик бытия на более поздний возраст, они считают лучшим период, ими самими уже прожитый. А самые младшие, хоть и указывают на гораздо более ранний этап жизни, чем старшие, но в половине случаев ожидают, что лучшее время у них еще впереди. В возрасте же, который общество признало наилучшим, т. е. среди тех, кому 25–39 лет, не более половины видят самым прекрасным свое собственное время, а не менее трети считают, что лучшие годы для них уже в прошлом.

Подобные наблюдения напоминают нам о природе информации, которую доставляют опросы общественного мнения. Они показывают, что далеко не все ответы имеют происхождение в индивидуальном опыте. Напротив, роль субъективного опыта и его объективного отражения в ответах оказывается небольшой. Концентрация ответов на определенных жизненных фазах подтверждает аскриптивность оценки времен и возрастов в обществе. Говоря иначе, возраст — это измеренное социальное время жизни индивида с встроенной в него оценкой.

Действие нормы сказывается не только на ответах в ходе интервью. Само проживание времени происходит в соотнесении с нормой[9].

Начало старости

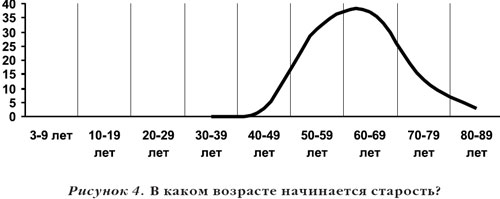

«В каком возрасте сейчас начинается старость?» — такой вопрос задавался летом 2005 года россиянам в ходе исследования, проводимого Левада-центром.

Число включенных в выборку лиц, чей возраст составлял 55 лет и более, достигло почти 470 человек, пропорционально их доле во взрослом населении страны (29%). Эта возрастная группа самая многочисленная, потому в общих результатах опроса общественного мнения ответы ее представителей сильнее, чем ответы людей иных возрастных групп, окрашивают вычисляемый средний результат.

Среднее по всем ответам значение возраста «начала старости» — 58 лет. Рисунок 4 показывает распределение мнений всех жителей страны по этому вопросу.

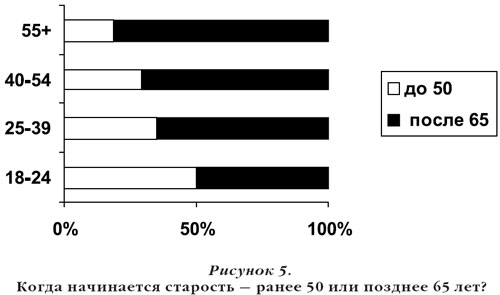

Но нам интереснее не мнение большинства, а позиции «экстремистов», тех, кто призывает записывать людей в старики либо необычно рано — до 50 лет, либо необычно поздно — после 65. Сторонников таких необычных взглядов набирается около трети в каждом поколении. Соотношение между количеством сторонников обеих крайностей в заостренной форме показывает, так сказать, направление вектора общественного мнения в каждом из поколений (см. рисунок 5).

Рисунок 6 показывает, что думают лица старшего возраста о начале старости. Небольшая зона пересечения диаграмм означает, что где-то между 40 и 55 годами для некоторых старость уже наступила, но жизнь еще казалась прекрасной. Но в глазах абсолютного большинства россиян старость — отнюдь не лучший возраст, и лучший возраст — отнюдь не старость.

А теперь рассмотрим представления людей в возрасте 18–25 лет. Как видим, в их сознании «лучшие годы» и годы старости вообще не пересекаются: кончаются лучшие годы, и начинается старость.

Констатируем еще раз: в сознании наших сограждан, увы, нет места для идеи старости как «хорошего возраста».

Политическая старость

Наше исследование фиксирует представление об этапах жизни и оценку этих этапов, которая складывается под действием совокупности общественных норм. Мы уже видели, что нормированное восприятие времен как «лучших» задает общие для всех членов общества границы, но оценка периодов жизни различается в зависимости от возрастной группы.

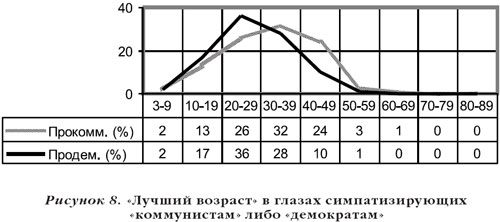

Анализ выявляет зависимость представлений и от совсем, казалось бы, иного группообразующего признака — политических симпатий. Возьмем все еще релевантное для старшей части общества, хотя и теряющее уже свою остроту, разделение политизированной части нашего общества на симпатизирующих «коммунистам» и «демократам». Вот как распределяются среди этих групп мнения о «лучшем возрасте»:

Видно, что симпатии к «демократам» высказывают люди, склонные связывать лучшие годы с более ранним возрастом, а симпатизирующие «коммунистам» связывают их с более зрелым.

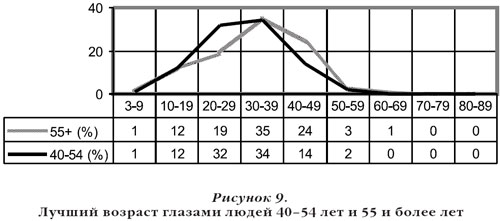

Но ведь когда перед нашим обществом — как казалось — стоял реальный выбор между движением к «демократии» и возвращением к «коммунизму», за первый путь, как помнят читатели, выступали более молодые, за второй — более пожилые. Посмотрим на распределение ответов о «лучшем возрасте» между соответствующими возрастными группами, но со сдвигом на десятилетие, т. е. между теми, кому сейчас 40–54 года и кому 55 лет и больше. Распределение ответов по этим двум возрастам дает почти такую же картину, как распределение по политическим симпатиям.

Вспомним британскую мудрость, связывающую возраст с политическими взглядами: «Кто не был в молодости социалистом, у того нет сердца, кто не стал в зрелости консерватором, у того нет ума». У нас все как раз наоборот. Но ведь и положение старшего поколения у нас прямо противоположно тому, что привычно для европейцев.

Гражданскую и политическую активность, которую на Западе обычно демонстрируют студенты, у нас проявляют пенсионеры, обнаруживая сходство социальных предпосылок. И те и другие меньше подвержены контролю и давлению основных управляющих инстанций в обществе, поскольку еще или уже не работают, т. е. еще не вошли в или уже вышли из корпораций, каковыми являются предприятия и учреждения с их разносторонним контролем над работниками[10].

Во второй половине 1980-х — 1990-х годах представители нынешнего старшего поколения сначала поддержали М. Горбачева и предложенные им перемены, потом Б. Ельцина с его заманчивыми обещаниями. Но это привело к результатам, которых они не ожидали и которые можно считать прогрессом или регрессом, возвращением на круги своя или на столбовую дорогу истории. Главное, что для большинства старых людей эти события означали утрату сделанных за жизнь социальных накоплений, независимо от того, выражались ли они в деньгах, в научном, профессиональном и житейском опыте, в праве на авторитет, уважение, самоуважение.

Как мы говорили, концепция старения, негласно принятая в нашей стране, подразумевает как априорное уважение к опыту старших, так и— в свой час — его утрату. Перемены, потрясшие Россию, привели к тому, что этого социального капитала лишили все поколение разом. Ходячее выражение «ограбление народа» имело столь широкое распространение именно потому, что даже те, кто не терял в деньгах, переживали символическую депривацию, причем не в одиночку, а коллективно. Последнее создавало ощущение, что они — «народ».

Другая часть общества, молодые, впервые за долгое время получили возможность исключительно быстрого накопления материальных и различных символических благ. Сложилась неведомая другим обществам перевернутая пирамида богатства. Вместо обычной закономерности (чем старше человек, тем больше у него накоплений) у нас действует обратный закон. Основные активы оказались в руках молодой части общества.

Основные инструменты политического влияния и контроля также перешли к новым или существенно обновленным группировкам. Сложилась ситуация, при которой страна могла сделать рывок, сравнимый с рывком 1920–1930-х, когда управление страной также находилось в руках молодых элит, опиравшихся на молодую часть общества. Но, как выяснилось, «молодые» элиты не располагали достаточным запасом идей по реформированию общества. Разочарованное старшее поколение обратилось вновь к тем символам, которые были усвоены ими в «прошлой жизни». «Коммунизм», «социализм», «Советская власть», «Советский Союз» — все это отсылает к одному и тому же общему символическому целому. Оно обладает очень важными качествами: равно доступно всем (в воспоминаниях) и безусловно утрачено всеми вместе с утраченными каждым собственными материальными и/или символическими ресурсами[11].

Под знаменами ностальгии и реванша оказались люди, которых объединял общий признак — старость, с ощущением, что они обладают бесценным опытом, и предчувствием, что этот опыт не востребован, а его носители вытесняются из жизни. Подчеркнем: в нормальных условиях эта социальная программа старости реализуется для каждого в индивидуальном порядке. Здесь же она осуществляется в масштабах всего общества. Объединенное общей обидой, общей судьбой и общей идеологией старшее поколение могло стать огромной силой. Нашлись политические лидеры, которые захотели ею воспользоваться.

Еще во времена М. Горбачева к «перестроечной» риторике Н. Рыжков начал добавлять социальную демагогию, рассчитанную на «обездоленных». Далее не было ни одного политика, который хоть раз не попробовал бы привлечь на свою сторону пожилой электорат.

Постепенно сложилась новая норма представления социальной реальности. Она вобрала в себя основанный на ностальгии и обиде дискурс стариков. Это принесло В. Путину и партии «Единая Россия» тот успех в борьбе с «коммунистами», которого, конечно, не могли иметь «демократы». Реальные экономические и социальные меры правительства, активность предпринимателей учитывают интересы старшего поколения лишь постольку, поскольку это им выгодно с точки зрения их интересов и целей. Но символическое покрытие всей действительности через СМИ осуществляется теперь как развертывание идеологии «старших».

По аналогии с описанными в начале статьи механизмами архаического сознания, забытые песни и другие семантические конструкции отмененного было прошлого всплывают в общественной памяти, которая теперь работает как память старческая.

Наша страна долго существовала в условиях геронтократии и почти так же долго оправлялась от ее последствий[12]. Нынешняя «правящая элита» в возрастном отношении молода. Но господствующий дискурс, как было сказано, заимствован у старшего поколения. Молодые могут строить свои представления о мире, о стране лишь как частные, не имеющие свойств нормативности, всеобщей обязательности. В итоге Россия видит себя более бедной и разоренной, чем она есть на самом деле, но развивает претензии и амбиции, которые не может обеспечить своим реальным потенциалом.

Резюмируя эту ситуацию в категориях молодости/старости как общих метафор развития, можно сказать следующее. Страна объективно решает задачи модернизации, т. е. «омоложения» всего своего материального и символического капитала, но имеет ретро-ориентированную, «старческую» идеологию, что затрудняет решение этих задач.

[1] Физиологи высказывают свои гипотезы на этот счет: мол, процессы склеротизации сосудов ведут к тому, что в памяти подавляются поздние и активизируются ранние слои. Культурологи объяснят это многослойностью культуры, социологи свяжут с ролевой структурой и т. д.

[2] Велецкая Н. Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. М., 1978. С. 116–121.

[3] Этой архаической системой воззрений, возможно, объясняется тот факт, что россияне, не знакомые с дискуссией об эвтаназии, в ходе опроса, который проводил ВЦИОМ в одном из крупных городов страны три года назад, почти в одной трети случаев высказались одобрительно о мере, позволяющей прекратить страдания безнадежно больного.

[4] Подобную практику можно встретить во многих государственных и общественных институциях западных стран. Мы хотели бы показать, в какой культурный контекст она попадает в нашей действительности.

[5] Людям, воспитанным на представлениях о том, что предприниматель только и думает, как бы заставить рабочих работать побольше, а заплатить им поменьше, трудно понять, что предприниматели как корпорация заинтересованы не в эксплуатации, а в прибыли. И если прибыль быстрее растет от скорости оборота, то им прямой резон отпустить своих работников пораньше и заплатить им побольше, чтобы они поскорее скупили произведенное ими же и вернули вложенное в них с прибылью (далее читай «Капитал»). Потому борьба профсоюзов за сокращение рабочего времени, в том числе в расчете на весь жизненный цикл работника, в основном, успешна.

[6] Известно, что в упомянутый период этот этап оказывался очень поздним. Исследования ВЦИОМ, проведенные в самом начале 1990-х годов, показывали, что молодость у многих общественных групп затягивалась почти до 40 лет.

[7] Левинсон А. Г. Опыт социографии. М., 2004. С. 290 и след.

[8] Здесь и далее приводятся данные опроса, проведенного Левада-центром в июне 2005 года. Опрос проводился по стандартной выборке, репрезентирующей все население РФ в возрасте 18 лет и старше (1 600 человек).

[9] Вот, например, юность, которой полагается быть прекрасной, романтичной, светлой и пр. Если юноша/девушка знакомы с этими нормами, он/она живет, соотносясь с ними, — радуется, влюбляется, озаряется и пр. Или хандрит, тоскует, чурается людей, демонстрируя им и себе свое несогласие с этой нормой, свой протест против нее или свое неумение овладеть ею.

[10] Следовало бы объяснить, почему наши студенты не проявляют подобной активности, но это выходит за рамки данной статьи.

[11] Ср. по-иному стоящую проблему политических ориентаций пожилых людей в США в XX столетии: Alwin D.F. e.a. Political Attitudes Over the Life Span. Madison, Wisconsin., 1991.

[12] Исследования Левада-центра неоднократно показывали, что период «брежневского» застоя сейчас воспринимается россиянами как лучшее время во всем XX веке.